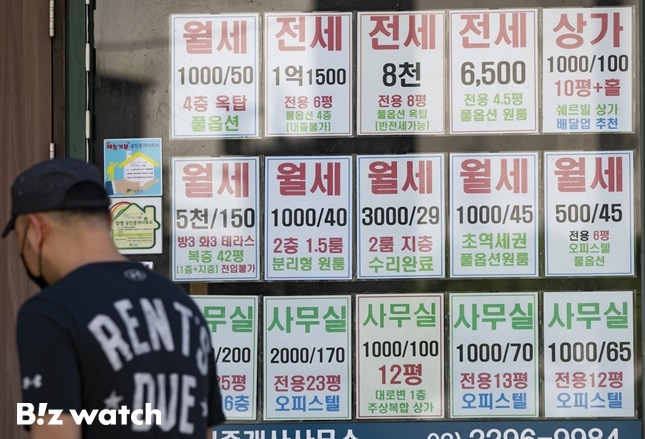

정부가 주택임대차보호법 개편 카드를 만지작거리고 있다. 2020년 7월 도입한 계약갱신청구권과 전월세상한제를 폐지 또는 개선하는 내용이다. 그런데 이들 법안과 함께 '임대차 3법'으로 묶이는 전월세신고제는 이번 논의에서 빠졌다.

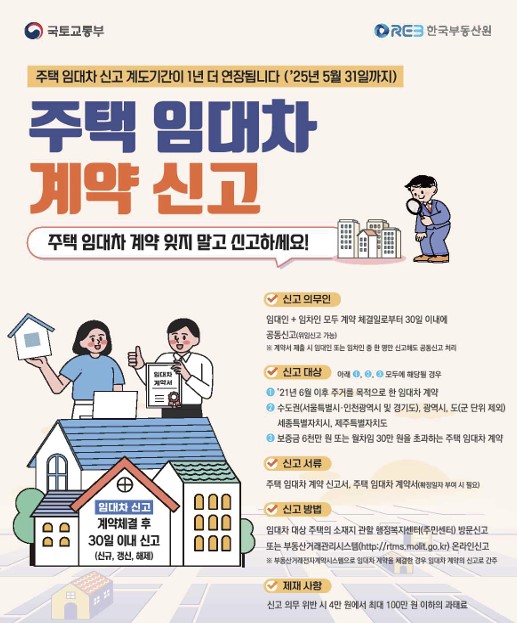

전월세신고제로 불리는 '주택 임대차 계약 신고제'는 2020년 8월 도입돼 2021년 6월부터 시행된 제도다. 정부는 올해 5월까지 과태료를 부과하지 않는 계도기간을 운영하고 있다. 제도 시행 4년을 맞는 올해 6월부터 본격화하는 것이다. 다만 일각에선 전월세신고제 역시 부작용이 상당한 만큼 관련 논의가 필요하다는 얘기가 나온다.

6월부터 과태료 부과?…일단 '완화'

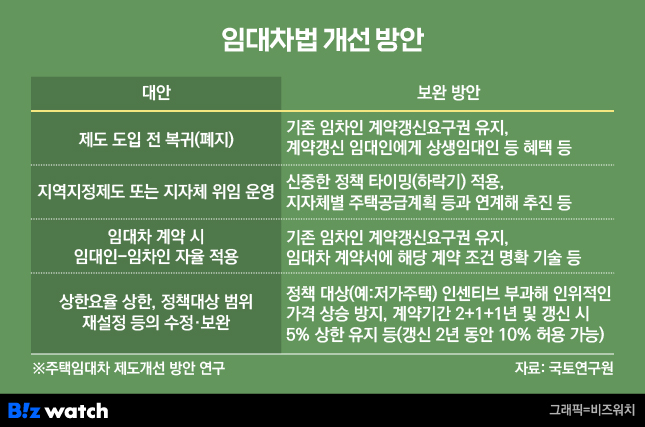

국토교통부는 최근 '주택 임대차 제도 개선 방안 연구' 최종 보고서를 공개했다. 국토연구원은 1년 7개월에 걸친 연구 용역을 지난해 4월 마쳤다. '2+2년'과 '5% 상한'을 보장하는 임대차2법(계약갱신청구권·전월세상한제) 도입이 임대차 매물 감소, 신규 계약의 가격 상승, 관련 분쟁 증가 등 시장 불안을 키웠다는 지적에서 출발했다.

국토연은 대안으로 4가지를 제시했다. △제도 도입 전 복귀(폐지) △지역 지정제도 또는 지자체 위임 운영 △임대차 계약 시 임대인-임차인 자율 적용 △상한 요율 상향, 정책 대상 범위 재설정 등의 수정·보완 등이다. 전문가들은 폐지보다 수정 가능성이 크다고 보고 있다. ▷관련기사: [집잇슈]'2+2년, 5% 상한' 임대차2법, 바뀌는 걸까?(2월13일)

임차인 보호에 중점을 둔 임대차2법과 달리 전월세신고제는 임대차 시장의 실거래 정보를 투명하게 제공하겠다는 명분으로 2021년 6월부터 시행됐다. 올해 5월까지 계도기간을 운영하는 만큼 6월부터 본격 시행된다고 볼 수 있다.

보증금 6000만원 또는 월 차임 30만원을 초과하는 임대차 계약 시 임대료, 임대 기간 등 계약 내용을 신고하지 않으면 과태료를 부과하는 제도다. 계약 당사자인 임대인과 임차인이 30일 이내에 방문 또는 온라인으로 신고서를 제출해야 한다. 계약서 제출 시 한 명만 신고해도 된다. 공인중개사가 대신 할 수도 있다.

본격 시행에 앞서 지난 11일 정부는 과태료 부과 기준을 완화했다. 단순 지연 신고에도 4만~100만원을 부과하는 게 과도하다는 우려에 따라 4만~30만원으로 낮췄다. 거짓 신고한 경우엔 현행대로 100만원의 과태료가 부과된다.

김헌정 국토부 주택정책관은 "확정일자만 받고 임대차 신고를 하지 않는 경우가 1년에 25만건 내외"라며 "확정일자 부여 신청을 임대차 신고로 착각하는 경우가 종종 있다. 과태료를 좀 낮추는 게 임대차 신고제를 정착시키는 데 도움이 된다고 판단했다"고 설명했다.

확정일자≠임대차 신고…알림톡 보낸다지만

정부는 전월세 신고제의 과태료 부과 유예를 4년째 미뤄왔다. 오는 5월 말까지인 유예 기간을 종료할지, 추가 연장할지는 미정이다. 국토부 관계자는 "시행 당시 제도에 대한 이해가 부족해 대국민 홍보가 필요했고, 모바일 등 신고 편의를 도모하기 위해 유예 기간을 뒀었다"라고 설명했다.

이어 "제도는 이미 시행 중이고 과태료 부과만 유예하고 있던 거다. 신고 건수도 점차 늘고 있다"라며 "실제 과태료 부과 여부는 거래량이나 시장 상황을 고려해 추후 결정될 것"이라고 덧붙였다. 정부는 신고 대상자가 주민센터에 확정일자 부여만 신청하고 임대차 거래를 신고하지 않은 경우 알림톡을 보내는 시스템을 상반기 중에 구축할 계획이다.

다만 제도의 본격 시행을 앞두고 우려의 목소리도 나온다. 성창엽 대한주택임대인협회장은 "곧 6월인데 누가 어떻게 신고해야 하는지 안내가 부족해 '아비규환'이 되지 않을까 싶다"며 "특히 고령 임대인들은 온라인 신고에 익숙지 않아 주민센터를 찾을 텐데 업무가 마비될 정도로 혼란스러울 것"이라고 봤다.

다가구 주택을 임대하는 70대 A씨는 "월세방에 외국인 대학생들이 주로 사는데 계약을 연장하는 경우가 많아 중개사를 통하지 않고 직접 계약서를 쓴다"며 "신고를 안 하면 과태료 내야 한다는 건 처음 들었다"고 말했다.

또 월세가 30만원을 초과하면 임대차 신고 대상이 되는 만큼 이를 우회하는 꼼수가 발생할 가능성도 있다. 월세를 30만원 아래로 낮추는 대신 관리비를 높여 받아 신고를 피하는 식이다. 임대차 시장 투명화를 위한 제도가 임차인의 부담을 가중하는 모습이다.

성창엽 회장은 "임대차 신고로 임대소득세를 내야 하면 임대인은 그만큼 보전받으려 할 테니 임차인 부담으로 전가될 것"이라며 "건강보험 피부양자로 등록된 고령 임대인이 지역 가입자로 전환돼 건보료 폭탄을 맞을 우려도 있다"고 말했다.