월급쟁이들이 매년 연말정산에 머리를 싸메고, 사업자들이 세무사의 도움 없이는 세금신고조차 하기 어려운 이유는 하나다. 세법이 납세자 스스로 이해하고 활용하기에는 너무 어렵기 때문이다. 심지어 세무사나 회계사 등 납세자들의 세무대리인들조차 세법은 어렵다고 말한다.

어려운 세법을 쉽게 만드는 일도 어려운 것일까. 정부가 최근 내놓은 '세법 쉽게 쓰기' 사업의 결과물을 보면, 개정작업에도 불구하고 결코 쉬워지지 않았다는 점에서 아쉬움이 남는다.

시작은 이랬다. 지난 2010년 기획재정부 국정감사에서 세법이 어렵다는 지적이 나왔고, 당시 윤증현 기획재정부 장관은 "세법을 넘겨 보면 최고 학력을 가진 사람들도 이해하기 어려울 정도"라고 공감을 표시했다.

그리고 정부는 2011년부터 '세법 쉽게 쓰기' 작업을 시작했다. 세법을 입안하는 기획재정부 세제실 내에 별도의 조세법령개혁TF팀까지 만들었고 수십억원의 예산을 들여 법개정 작업을 시작했다.

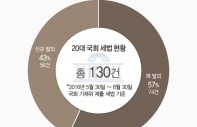

그 결과 2013년에 부가가치세법 개정안을 내 놓은 뒤 최근에는 소득세법과 법인세법 개정안을 발표했다. 정부는 법령의 편제를 개편하고 조문도 읽기 쉽도록 바꾸는 등 어려운 세법을 '수요자 중심'으로 쉽게 개편했다고 자평했다.

하지만 수요자인 납세자의 입장에서 보면 세법이 쉬워졌다는 걸 수긍하기 어렵다. 뒤죽박죽인 세법 편제를 정비한 성과는 있지만 편제 개편이나 조문 제목을 고친 것만으로는 세법이 쉬워졌다고 느끼기는 어렵다. 납세자가 그나마 체감할 수 있는 건 용어 정비(순화) 정도인데 이 또한 신통치 않다.

정부는 '주소지, 거소지'를 '주소, 거소'로 바꾸고 '그러하지 아니하다'를 '하지 아니할 수 있다'로 고치면서 쉬운 용어로 바꾸고 이해 가능성을 높였다고 설명했지만 고치기 전과 후의 차이가 별반 없어보인다. 또 '증여받은 자, 수증자'는 '수증자'로, '비용, 경비, 손비'를 '손비'로 통일했지만 '수증자'나 '손비' 자체의 난해함은 전혀 해소되지 않았다.

'납세지관할세무서장', '종합소득산출세액', '분리과세기타소득' 등의 띄어쓰기를 고쳐 '납세지 관할 세무서장', '종합소득 산출세액', '분리과세 기타소득' 등으로 수정했다는 것을 세법 쉽게 쓰기의 실적으로 내세운 것은 보는 사람의 낯이 뜨거울 정도다.

왜 이런 결과가 나왔을까. 기자는 세법 쉽게 쓰기 사업이 시작될 때를 되짚어보면서 사업의 출발부터 무언가 잘못됐음을 확인할 수 있었다.

2011년 당시 기획재정부 세제실에는 기존의 조직과는 구분되는 별동대 형태의 조세법령개혁TF팀이 만들어졌다. 외부전문가들이 대거 참여했는데 하나같이 세법을 잘 알고 있는 조세전문가들이었다.

TF팀장은 국세청에서 10년, 세제실에서 10년 넘게 근무한 세무관료였고 외부에서 투입된 전문가들은 국제조세를 공부한 세무법인 대표, 유명 로펌과 대형 회계법인에서 실력을 인정받고 있는 세무사와 회계사, 그리고 국책연구기관인 한국조세연구원 연구원 등이었다.

TF팀에서는 다시 외부에 세목별 연구용역을 발주했는데 소득세법은 한국조세연구원과 한국세무사회, 법인세법은 삼일회계법인, 부가가치세법은 법무법인 율촌이 맡았다. 결국 정부가 내 놓은 세법 개정안은 세법에 있어서는 전문가 중의 전문가들이 기획하고 진행한 결과물인 셈이다.

익숙함은 새로움을 놓치게 한다는 말이 있다. 평소 세법에 익숙한 사람들이 세법에 획기적인 변화를 주기는 어려웠을 것이다.

TF팀에 일반 납세자들이 일부라도 포함됐더라면 어땠을까. 개인사업자나 직장인, 기업 재무담당자 등 평소 세법을 몰라 세무대리인에게 의존해야만 했던 사람들이 참여했다면 그들의 눈높이가 반영되지 않았을까 하는 아쉬움이 크다.

법률 전문가들은 법을 쉽게 바꾸는 작업은 한 두번으로 성과를 내기 어렵다며 지속적으로 바꾸는 작업을 해야 한다고 지적한다. 지금이라도 일반 납세자의 의견을 적극적으로 듣고 반영할 수 있는 창구를 만들어야 한다.