개인이 파생상품에 투자하기란 쉽지 않다. 이런 부담을 크게 덜어준 상품이 바로 ELS와 DLS다. ELS는 주가지수에 연계된 증권이고, DLS는 주가 외 다른 상품에 연계된 증권으로 이해하면 쉽다.

파생상품에 속해 위험이 어느정도 있지만 투자원금 중 일부는 채권에 투자한다. 또 정해진 조건에 따라 일정 수익률 지급을 약속하기 때문에 파생상품에 무작정 투자하는 것보다는 위험이 덜할 수 있다. 수익을 어느정도 제공하면서 위험도 상대적으로 덜하다보니 위기와 저금리에 모두 민감한 투자자들에게는 매력적이다. 특히 투자자들이 가장 민감해하는 원금보장형 상품도 존재하기 때문에 선택의 폭이 넓다.

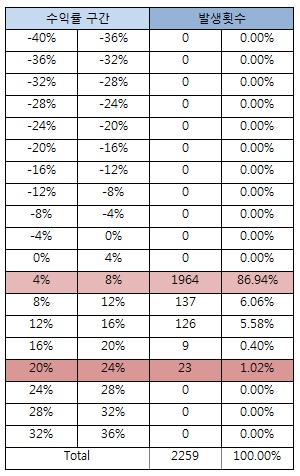

대신 증권사에 제공하는 조건을 꼼꼼히 따져봐야 한다. 대개 과거 데이터에 기반해 수익구간별로 수익이 발생할 확률을 명시해 놓는데 증권사가 제시하는 수익률은 최대 수익률일뿐 수익이 거의 나지 않거나 원금비보장형의 경우 원금손실을 볼 수 있다. 또 과거 데이터는 과거일뿐 향후 시장 변동성을 말해주지 않기 때문에 한계가 있다.

| ▲ 최고수익률이 20%선인 한 증권사 DLS의 투자설명서에 명시된 기초자산의 과거 데이터를 이용한 수익률 모의시험 결과. 투자시점을 일정시점부터 9년으로 가정. 4~8%선의 확률이 가장 높았고 20%대의 최고수익률에 도달할 확률은 1%선에 불과했다. |

만기와 조기상환 조건도 따져봐야 한다. 만기 이전에 조기상환 조건을 충족하면 최고 수익률 달성과 상관없이 증권사 제시한 조건의 낮은 수익률에서 조기에 종료될 수 있다.

중도상환에 나설 경우에도 원금손실을 보게 된다. 참여율도 염두에 둬야 하는데 최대수익률에 도달하더라도 청약에 참여한 투자자 비율에 따라 최종 수익률이 달라지기 때문이다. 예를 들어 기초자산 상승률이 30%에 달하더라도 참여율이 55%에 불과하며 실제 수익률은 30%에 55%를 곱한 값인 16.5%로 줄어들게 된다.

금융감독원에 따르면 지난해 1분기 ELS의 연환산수익률은 8.3%에 달했다. 그러나 조기상환 ELS가 많아 상환수익률이 높아졌고 상환되지 않은 ELS의 수익률은 실제 상환시점에서 결정되게 된다. 또 1분기 중 만기를 맞아 손실을 입은 ELS도 4000억원에 달했고 연환산손실율도 14.5%를 기록하는 등 `음지`가 분명 존재한다.

한국투자자보호재단은 "기본적으로 DLS의 기초자산은 변동성이 큰 편이라서 고수익을 얻기 위해 무턱대고 투자하기엔 까다로운 상품"이라며 "개인 투자자라면 원금보장형 위주로 분산투자 차원에서 약간만 투자할 것"을 권했다.

남길남 자본시장연구원 연구원도 "파생상품이 결합된 구조화 상품으로 투자자와 판매자, 제조자 간 정보비대칭이 높다"며 "구조도 복잡하고 정형화돼 있지 않기 때문에 내재된 위험을 정확히 알기는 어렵다"고 지적했다.

파생결합증권 신고서 등에는 각종 요인별 위험이 명시돼 있지만 이를 객관적으로 비교하기 어렵다. 따라서 이들의 위험수준을 계량화할 필요가 있다는 지적도 나온다. 유럽에서는 50만개 이상의 구조화상품에 대해 위험등급을 산정해 투자자 이해를 돕고 있다.