이동통신사의 보조금 경쟁이 극에 달하고 있다. '언제는 안그랬냐'는 반응도 있지만, '이제는 바뀌어야 되지 않겠느냐'는 목소리가 점점 커지고 있다. 보조금 경쟁이 치열한 배경에는 이동통신사 간 '5대 3대 2' 라는 고착화 된 시장점유율(M/S)이 자리하고 있다. 결국 시장점유율을 깨려는 자와 지켜려는 자 사이에 마찰이 발생하는 구조다. 시장점유율을 둘러싼 보조금 경쟁의 실태와 문제 해결을 위한 근본적 해법을 살펴봤다.[편집자]

애플 아이폰이 국내에 첫 출시됐던 지난 2009년 이동통신 3사의 보조금 경쟁이 불붙었다. 그해 7월초 당시 방송통신위원회 수장이었던 최시중 위원장은 SK텔레콤 사장, KT 회장, LG텔레콤(현 LG유플러스) 사장을 한자리에 불렀다. 그러고는 마케팅 과열 경쟁을 자제하도록 합의시켰다. 최고경영자(CEO)들도 이구동성으로 보조금 대신 절감된 비용으로 품질 경쟁에 나설 것을 다짐했다.

이듬해 방통위는 더 나아가 이통 3사의 다짐이 말로만 되풀이되는 것을 막기 위해 가이드라인을 설정했다. 가입자당 보조금 27만원을 초과해 지급할 경우 특단의 조치를 취하겠다는 엄포도 놓았다. 이는 이동통신 가입자 1인당 평균 예상이익 24만3000원에 휴대폰 제조사가 부담하는 평균 장려금을 더한 금액이다.

하지만 또 다시 이통 3사는 과도한 보조금 경쟁으로 영업정지는 물론 수차례 과징금을 납부했다. 작년 12월에는 사상 최고액인 1064억원의 과징금을 냈다. SK텔레콤 560억원, KT 297억원, LG유플러스 207억원에 달하는 금액이다. 그럼에도 불구하고 지금 이 순간까지도 보조금 경쟁은 사라지지 않고 있다.

◇"뺏기느니..차라리 과징금 내겠다"

지난 11일 보조금 경쟁의 '막장 드라마'가 펼쳐졌다. 이날 새벽 서울 동대문역 인근 한 이동통신 판매점 앞엔 영하의 날씨에도 휴대폰을 사기 위한 사람들로 200여미터나 긴 줄이 생겼다. 이들은 전날 저녁 갑작스럽게 보내진 할인문자 '아이폰5 할부원금 10만원, 갤럭시 노트3 14만원'을 보고 구름처럼 몰렸다. 출고가를 감안하면 보조금 상한선을 훌쩍 넘긴 금액이다.

이 판매점뿐만 아니다. 같은 날 다른 판매점에서는 번호이동 가입자에 한해 최대 145만원 보조금이 등장, 최신 스마트폰이 '마이너스폰'으로 불려지기까지 했다. 보조금이 출고가보다 더 많은 탓이다. 한국통신사업자연합회(KTOA)의 번호이동 통계에 따르면 이날 번호이동 건수는 11만여건으로 방통위의 일일 번호이동 기준치 대비 4.6배나 초과했다.

이후 수순은 매번 똑같다. 언론이 나서서 문제를 제기하면 방통위가 시장조사에 들어간다. 그러면 이통 3사는 잠시 보조금 경쟁을 자제한다. 때론 방통위 공무원이 특정지역으로 시장조사를 나갔다는 정보를 입수한 뒤 다른 지역에 보조금을 살포하는 간 큰 행위가 있기도 한다. 일정시간이 지나 당국 조사가 마무리되면 이통3사는 누가 먼저라 할 것도 없이 또 다시 보조금 경쟁에 돌입한다.

통신업계 관계자는 "이동통신사 입장에선 가입자를 빼앗기느니 차라리 당국으로부터 과징금을 부과받겠다는 심리가 형성돼 있다"면서 "우리가 약속하는 보조금 자제 발언은 사실 우리끼리도 믿지 않는다"고 밝혔다.

일반적으로 과징금은 보조금 과열경쟁 주도사업자에게 가산금이 주어지며, 각 사별 매출액 대비 일정비율로 산출된다. 만약 주도사업자가 정해지지 않는다면, 과징금은 매출액이 큰 SK텔레콤-KT-LG유플러스 순으로 규모가 매겨진다. 때문에 SK텔레콤은 억울하지만 매번 최대 과징금을 낸다. 그러나 그 정도는 영업외비용으로 충분히 감내할 수 있다는 속내다. 시장점유율 목표치 50.5%가 깨지는 것보다는 과징금을 내는 것이 이통시장을 주도하는데 유리하기 때문이다.

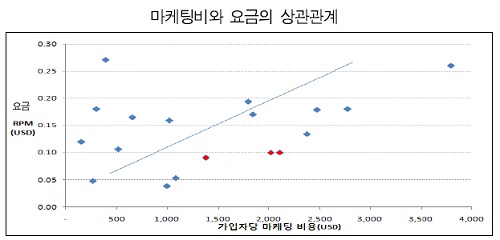

| ▲ 이동통신사의 마케팅비용과 통신요금은 정의 상관관계를 나타내고 있다. [자료=정보통신정책연구원] |

◇'8조는 어디로..' 효율성 못느끼는 소비자

방통위에 따르면 2004년 5조4000억원 수준이던 이통 3사의 총 마케팅비용은 스마트폰 경쟁이 본격화된 2009년 8조6000억원으로 급증했다. 그 뒤로도 전체 규모는 크게 줄지 않은 채 2012년 7조7880억원, 2013년 7조9452억원을 기록했다.

지난해 마케팅비를 각사별로 분석하면 SK텔레콤 3조4280억원, KT 2조6811억원, LG유플러스 1조8362억원으로 엄청나다. SK텔레콤은 무선사업만, KT와 LG유플러스는 유무선사업을 동시에 하는 등 각 사별 동일 조건 비교는 어렵지만 대체로 보조금을 쓰는 분위기는 이와 비슷하다는 평가다. 가입자 수가 많은 이통사 순으로 마케팅비가 높은 구조다.

이처럼 매년 8조원 가까운 마케팅비가 뿌려지는데 우습게도 이통3사간 시장점유율은 늘 그대로다. 소비자들도 내가 낸 통신비로 뿌려진 8조원의 마케팅비가 어디로 갔냐는 반응이다. 즉 8조원 만큼의 소비자 효율성을 느끼지 못한다는 뜻이다.

후발주자인 KT나 LG유플러스가 새로운 기술·서비스를 도입해서라도 가입자를 늘릴라 치면 SK텔레콤은 곧바로 시장방어에 나선다.

실제로 KT의 자회사였던 KTF는 SK텔레콤 보다 3세대(G) 이동통신 투자에 먼저 나섰고, LG유플러스도 SK텔레콤 보다 4G 투자에 먼저 나섰다. KT는 KTF와의 합병 뒤엔 애플 아이폰을 들여와 스마트폰 시장을 선도하기도 했다. SK텔레콤은 3G, 4G 투자에 매번 늦었지만 가입자 규모에 따른 판매물량 보증 방식으로 최신 또는 전용 단말기를 손쉽게 수급, 곧바로 시장점유율을 방어했다. 특히 SK텔레콤은 2G 또는 3G 투자비를 회수하고 있던 상황에서 차세대인 3G 또는 4G 투자에 먼저 나설 유인이 없었던 것이다.

방통위 관계자는 "국내 이동통신 시장구조는 매우 단순하다"면서 "KT나 LG유플러스가 아무리 선 투자에 나서고 마케팅비를 쓰더라도 SK텔레콤이 일정 시차를 두고 투자를 따라가거나 마케팅비를 쓰면 방어되는 구조다"고 말했다. 업계 고위 관계자도 "2009년 KT가 자회사인 KTF와 합병했을 당시 이동통신 시장점유율을 40%로 끌어올리겠다는 내부문서를 만들었다"면서 "하지만 아무리해도 이는 불가능한 목표라는 것을 SK텔레콤은 확신하고 있었다"고 말했다.