국내 이동통신시장에는 불변의 법칙이 있다.

이동통신서비스가 2세대 CDMA, 3세대 WCDMA, 4세대 LTE로 진화했고 피처폰 중심에서 스마트폰 중심으로 업그레이드 됐지만 SK텔레콤, KT, LG유플러스의 시장점유율은 '50%대 30%대 20%'로 13년 전이나 지금이나 똑같다. 이유는 SK텔레콤에서 찾을 수 있다. 시장점유율 50%를 고수하고 있기 때문이다.

얼마전까지만 해도 SK텔레콤 마케팅 및 영업부서 벽면에는 '50.5%를 사수하자'는 플래카드가 걸려 있었다. 물론 지금도 방식의 차이만 있을 뿐 목표치는 변하지 않았다. 올해초 SK텔레콤 사업총괄 박인식 사장은 기자간담회에서 "시장점유율 목표치 50%를 반드시 지키겠다"고 강조하기까지 했다.

SK텔레콤이 목표하는 시장점유율 50%는 상징적 의미가 크다. 시장을 이끌면서 충분한 수익을 얻기 위해선 과반의 점유율이 필요하고, 다만 지나치게 앞설 경우 규제를 받을 수 있는 점을 의식해 SK텔레콤은 늘 50.0∼50.5% 선을 크게 벗어나지 않았다.

| ▲ SK텔레콤 사업총괄 박인식 사장(왼쪽 두번째)이 지난달 23일 기자간담회를 통해 시장점유율 50% 목표를 재차 다짐했다. [사진=SK텔레콤] |

◇시장점유율도 규제대상

시장점유율 목표는 해당 기업의 자율적인 경영판단일까. 그렇게 단순하지 않다. 통신산업의 특수성 때문이다.

통신은 공공재로 규정된 주파수 기반 사업이며, 시장진입이 자유롭지 않아 자칫 독점이 나타날 수 있다. 때문에 정부 규제가 통신산업 정책을 결정하는 핵심이 되어 왔다. `어떤 규제를 통해 어떤 경쟁을 이끌어내는 것이 궁극적으로 소비자를 위한 것이냐`에 대한 해답을 찾는 과정이 통신산업 정책의 핵심이다.

실제로 SK텔레콤은 지난 2000년 신세기통신 합병 당시 공정거래위원회로부터 2001년 6월말까지 양사의 시장점유율을 50% 이하로 축소하라는 시정명령을 받고 신규 가입 중단을 선언하기도 했다. 시장 쏠림 논란을 불식시키기 위한 조치였다.

그렇다면 매년 8조원의 마케팅비용을 퍼붓는 현 통신산업 경쟁구조는 합리적인가. 그에 대한 해답을 다시 생각해볼 시기다. 더구나 이동통신 3사는 정부 정책을 비웃기라도 하듯 불시에, 기습적으로 보조금을 지급해 단속의 눈까지 피하고 있다. 경우에 따라선 과징금을 내더라도 보조금을 쓰겠다는 행태다.

업계 관계자는 "통신과 방송은 대표적인 규제산업이다"면서 "최근 박근혜 대통령이 방송산업에 진출한 대기업이 수직계열화로 중소 채널사업자를 위협하고 있다는 발언을 했듯이, 산업 공공성을 위한 규제는 늘 있어 왔고 지금도 지속되고 있다"고 밝혔다.

◇KISDI '경쟁상황 미흡' 평가

국책연구기관인 정보통신정책연구원(KISDI)은 '2013년도 통신시장 경쟁상황 평가' 보고서를 통해 "SK텔레콤의 2012년말 시장점유율은 매출액 기준 52.8%, 가입자수 기준 49.5%, 통화량 기준 53.3%로 여전히 50%를 상회하므로 경쟁이 미흡한 상황으로 추정된다"고 밝혔다.

또 "보조금 경쟁은 요금인하를 어렵게 하지만 이동통신사 입장에선 요금경쟁 대비 우월한 전략을 선호할 수 밖에 없다"면서 "결국 상대 가입자를 뺏고 뺏기는 소모적 경쟁으로 귀결되어 시장지배력 개선에 효과가 없다"고 분석했다.

KISDI는 현재 이동통신 시장구조, 시장성숙도, 보조금 경쟁 과열을 미뤄볼 때 신규 진입자에게 높은 진입장벽으로 작용한다고도 덧붙였다.

이동통신시장의 설비기반 진입을 위해선 주파수 확보가 필수적이지만 주파수 자원의 제약으로 다수 사업자의 신규진입이 어렵고, 이동통신 보급률도 이미 100%를 초과해 신규시장 창출이 불가능한 구조라는 설명이다. 마케팅비용도 SK텔레콤이 3조원을 넘기는 등 총 8조원에 육박해 신규 사업자가 대등한 수준으로 경쟁하기는 어렵다는 설명이다.

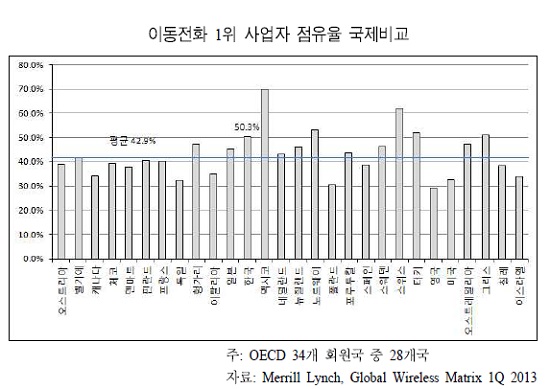

◇OECD 1위 사업자 M/S 평균 42.9%..'SKT는 50.3%'

메릴린치(Merrill Lynch)가 조사한 결과에 따르면 지난해 1분기말 기준으로 OECD 34개 회원국중 28개국 이동통신 1위 사업자의 평균 시장점유율은 42.9%로 나타났다. 이는 SK텔레콤의 같은 시기 시장점유율 50.3%에 비해 약 7.4%포인트 낮은 수치다.

즉 OECD 회원국 대다수의 정부는 이동통신 경쟁 활성화 정책을 통해 1위 사업자의 시장점유율을 40%대 초반으로 가져갔다는 의미다. 이를 통해 선발주자의 지배적 시장구조를 규제하고 후발주자로 하여금 경쟁을 일으키도록 유도시켰다.

국가별로 보면 미국은 AT&T, 버라이즌 와이어리스(Verizon Wireless), 스프린트(Sprint)가 각각 33%, 31%, 17%의 시장점유율을 나타냈다. 영국은 O2, 보다폰(Vodafone), 오렌지(Orange)가 각각 30%, 25%, 17%, 프랑스는 오렌지(Orange), SFR, 부이그(Bouygues)가 각각 45%, 36%, 19%를 차지하고 있다.

1위 사업자의 시장점유율이 69%에 달한 멕시코도 지난해 6월 법률 개정을 통해 방송통신 분야 지배적 사업자에 대한 대대적인 수술을 진행중이다. OECD는 멕시코의 통신경쟁 부재로 요금이 지나치게 높고 새로운 서비스 지연 현상이 발생하는 등 연간 250억달러에 이르는 경제손실이 예상된다고 지적한 바 있다.

업계 관계자는 "미국은 시장 지배적 사업자 규제 정책(ILECs)을 통해 상호접속 협정 및 재판매 의무화, 장거리 시장 진입 시 14개 공정경쟁조건을 부여하고 있다"면서 "영국을 포함한 EU는 설비 경쟁이 아닌 서비스 경쟁을 활성화하는 경쟁정책을 전개하고 있다"고 말했다. 이어 "일본의 경우도 시장지배적 사업자를 지정하고 차등규제를 명문화 했다"면서 "2007년 도입한 신경쟁 촉진 프로그램을 비롯해 모바일 비즈니스 활성화 플랜 등을 통해 경쟁 활성화를 추진하고 있다"고 덧붙였다.