'아이스케이크 파티' 1956년 서울.

사진작가 에드워드 김(Edward Kim)

한국명 김희중(1940~2019) 작품이다.

1950년대 경기고 재학시절

김 작가의 카메라 렌즈 속 세상이다.

남산 매미가 시원하게 울어대는 한여름

강렬한 햇살이 도시를 후끈후끈 달구는

어느 일요일 오후

나들이 나온 한 가족 다섯 명이

빌딩 옆 가로수 그늘 밑에 앉아

아이스케이크 파티를 하는 모습이

작가의 눈에 띄었다.

카메라를 들고 초점을 맞추자

아저씨와 아주머니는 외면하며

저마다 머리를 다른 데로 돌렸고

아이들은 '저 사람은 뭐지'하는

의아스러운 표정으로 쳐다보려는

그 순간 셔터를 눌렀다고 한다.

1957년 여름 대천해수욕장 풍경.

작가 가족은 매년 이곳을 찾아

여름휴가를 보냈다고 한다.

이 사진은 작가에게 매우 뜻깊다.

바다로 배를 띄우기 위해

끌고 밀고 있는 이들은

미국 대사의 가족이라고 한다.

저 때의 만남이 인연이 되어

고교시절 전시회에도 오고

미국 유학길에도 큰 영향을 줬다.

1957년 인천 월미도에서 열린

사진 촬영대회에서 찍은 사진이다.

당시엔 현장에서 촬영대회가 열렸다.

김 작가는 사진에 입문한 초기에

스승인 고 이명동 선생을 쫓아

많은 촬영대회를 다녔다고 한다.

1958년 해 질 무렵 포항의 바닷가

동네 아이들이 모래사장에 둘러앉아

씨름놀이를 하는 모습을 발견했다.

남자아이들은 하나같이 까까머리

여자아이들은 하나같이 몽당머리

마치 유니폼인 양 입고 있는

남자아이들의 당시 패션까지

천진난만한 함성과 웃음소리가

울려퍼지는 어촌마을 바닷가 풍경은

정겨웠던 여름을 추억하게 한다.

'바닷가 풍경' 1958년 속초.

작가가 미국 생활을 하면서

고국의 바다가 그리워질 때

어김없이 생각나곤 했던

옛 추억의 사진 한 장이다.

해변의 초가집 뜰 안에서

맛있게 익어가는 옥수수

키 큰 소나무가 듬성듬성 서있고

그 사이로 내다보이는 탁트인 바다

그 길을 따라 머리에 짐을 이고

모래사장으로 향하는 소녀들의

뒷모습이 연출하는 한적한 한 여름

그 바닷가 풍경은 언젠가

꿈속에서 보았던 애틋한 한 폭의

그림과도 같았다고 회고한다.

'경주장날' 1956년 경주.

17세 김 작가에게 경주 장날은

어떤 렌즈 속 풍경으로 다가왔을까.

1956년 경주 장날에 가장 흔하게

볼 수 있었던 풍경은 단연코

장작더미를 실은 소와 지게였다.

땔감을 찾아 이 산으로 저 산으로

나무를 하러 다니는 일은

말 그대로 농촌생활의 일부였다.

농사만으론 먹고살기 어렵다보니

돈이 될만한 건 나무밖에 없었다.

한때 호랑이가 살았을 정도로

울창했던 산은 모두 민둥산이 되어

장마철엔 큰 물난리를 겪어야 했다.

'고기잡이 아버지를 기다리는 소녀'

1958년 속초.

1958년 속초에 사는 소녀는

고기 잡으러 나갔던 할아버지와

어머니가 돌아오지 못하자

그 후론 아버지가 배 타고 나가면

어린 동생을 엎고 하루종일

하염없이 바닷가를 서성이며

아버지를 기다렸다고 한다.

두 분이 모두 살아 계신다면

지금쯤 어떤 모습이실까.

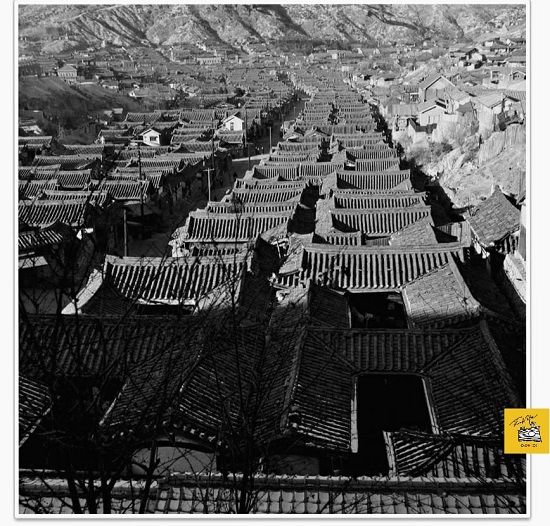

'한옥마을 풍경' 1955년 서울.

1955년 동대문 이화여대 부속병원

언덕 위에서 내려다본 한옥마을이다.

현재 김 작가의 아내 조남숙 씨는

작품 한점한점을 모두 기록하고자

아카이브 작업을 하고 있다.

"사라져가는 것들에 대한 기록이야말로

사진가의 가장 큰 의무며 자부심일지도

모른다는 생각을 가끔 하게 됩니다."

'집으로 가는 길' 1957년 평택.

작가의 초기 대표작 중 하나다.

가로수 늘어선 흙길 따라

땀 냄새 풍기면서 일터에서

돌아오는 늠름한 아낙네들

시대와 공간을 떠나 언제나 한결같은

우리들의 어머니 모습이다.

'봉은사 가는 길' 1955년 서울.

역시 작가의 초기작 중 하나다.

1955년 경기중학생 시절 촬영했다.

당시 동아일보 사진대회에서

기성작가들을 제치고 1등을 차지했다.

아득한 옛 농촌풍경 같은 이 사진은

현재 서울 삼성동 코엑스 앞

영동대교로 경기고 언덕에서

한강을 내려다본 풍경이다.

김 작가는 서울에서 태어났다.

경기고 시절인 1957년과 58년

두 번의 개인 사진전을 열면서

많은 관심을 받았다.

1960년 연세대 시절 미국으로 유학

텍사스주립대 신문학과 그리고

미주리대 신문방송대학원을 거쳐

1967년 발행부수 800만을 자랑하던

'내셔날 지오그래픽'에 입사했다

1980년 동양인 최초 편집장을 지냈다.

김 작가는 지난해 3월 별세했다.

당시 빈소 입구엔 고인의 뜻에 따라

'굿바이 마이라이프'란 제목으로

사진 500여 점을 전시하면서

마지막 가는 길을 함께 했다.

그에게 사진이란 어떤 친구였을까.

1971년 미국 기자단이 선정한

최우수 사진편집인상

1973년 미국 해외기자단이 꼽은

최우수 취재상

1994년 대한민국 국민훈장 등

수많은 상을 받았지만

그가 남긴 더 가치 있는 유산은

카메라 렌즈 속 세상이 아닐까.

코로나19로 올해 여름은

전혀 다른 모습으로 찾아왔다.

그렇다면 올해 여름은 과연

어떤 기억과 기록으로 남겨질까.

미래 어느날 사진전에서

2020년 여름을 회고하고 싶다.

(사진·자료: 김희중 사진아카이브 조남숙)