사실 조선업과 해운업에 빨간 불이 들어온 지는 오래됐다. 정부도 업계도 모두 이대로 가다가는 한순간에 패닉에 빠질 수 있다는 것을 알고 있었다. 하지만 그동안 그 누구도 섣불리 위기의 도래를 구체적으로 언급하지 못했다. 업계는 업계대로 살기 위해 발버둥쳤고 정부는 정부대로 시기를 보고 있었다.

먼저 한계에 봉착한 것은 해운업이다. 정부는 총선이 끝남과 동시에 구조조정의 칼을 빼들었다. 위기는 이미 와 있었고 정부가 빼든 칼은 결국 해운업이 벼랑 끝에 섰다는 것을 확인하는 결과가 됐다. 다음 타자로는 조선업이 거론되고 있다. 해운업과 조선업의 몰락은 경기 민감 업종의 그늘을 여실히 보여주고 는 예다.

◇ 짙게 드리운 업황 부진의 그늘

조선업과 해운업 몰락의 근본 원인은 경기 침체 때문이다. 2008년 리먼 사태 이후 글로벌 경제는 급속도로 침체되기 시작했다. 그 전까지 호황기를 누렸던 조선업과 해운업은 갑작스러운 변화에 크게 흔들렸다. 조선업과 해운업은 대표적인 경기 민감 업종이다. 경기가 좋으면 활황을 누리고 경기가 나쁘면 끝없는 추락을 거듭하는 업종이다.

글로벌 경기침체는 여러가지 변화를 가져왔다. 우선 해운업에서 살펴보면 물동량이 크게 줄어들었다. 경기 침체로 각국간 거래가 감소했다. 하지만 해운업 호황을 예상하고 발주해 둔 선박들은 속속 건조가 완료됐다. 업황 예측을 잘못한 탓이다. 결국 짐을 실어날을 선박은 남아도는데 옮길 물건은 없는 현상이 수년간 지속됐다.

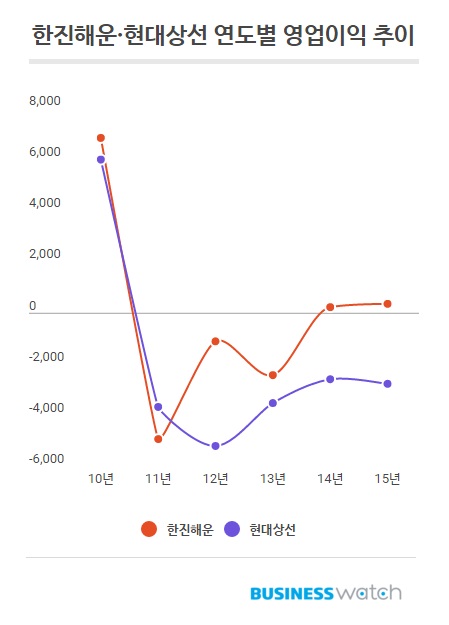

문제는 이 뿐만이 아니다. 당시 해운업체들은 호황기 때를 기준으로 모든 경영 전략들을 짜뒀다. 용선료 계약은 물론 선대 운영, 매출액과 수익 목표 등도 모두 호황기 지속을 전제로 한 것들이었다. 하지만 현실은 반대였다. 이 탓에 해운업체들의 실적은 갈수록 급감했다. 최근 현대상선과 한진해운이 맺은 고가의 용선료 계약도 이때 체결한 것들이었다.

조선업도 글로벌 경기 침체의 타격을 크게 입은 업종이다. 경기 침체로 물동량이 줄자 선주사들은 선박 발주를 줄였다. 운반할 물건이 없는데 굳이 돈을 들여 배를 만들 이유가 없었다. 선주사들이 지갑을 닫자 그 후폭풍은 고스란히 조선업체들이 맞았다. 조선업은 향후 2~3년치 물량을 미리 수주해 건조한다. 하지만 발주가 줄자 조선업체들은 일감이 없어졌다.

| ▲ 단위:억원. |

위기에 빠진 조선업체들에게 손을 내민 것은 해양플랜트 건조 공사였다. 당시 고유가로 오일메이저들이 해양 개발에 관심을 갖기 시작했다. 해양플랜트는 규모가 크고 건조가 까다로운 만큼 가격이 비쌌다. 선박 발주가 끊긴 조선업체들에게 해양플랜트는 블루오션이었다. 연일 수조원대 수주 소식을 전하며 승승장구하는 듯했다.

하지만 해양플랜트는 블루오션이 아니라 신기루에 불과했다. 국내 조선업체들은 공사의 규모와 액수만 보고 무차별적으로 수주에 나섰다. 덕분에(?) 많은 양의 해양플랜트를 수주했다. 그러나 가장 중요한 것을 간과했다. 국내 조선업체들에게는 해양플랜트 건조 경험도 기술도 턱없이 부족했다. 해양플랜트는 결국 부메랑이 됐고 2014년과 2015년 국내 조선업체들은 수조원의 손실을 입었다.

◇ 해운업, 반등 기회조차 없었다

해운업체들의 수익을 결정하는 요소는 많다. 그중 가장 핵심적인 것은 용선료와 운임이다. 용선료는 선박을 빌리는 값은 말한다. 대부분의 해운업체들은 선주사들과 다년간 용선 계약을 맺고 선박을 빌리는 비용을 지불한다. 해운업체들이 자체적으로 조선업체에 선박을 발주하기도 하지만 절반 이상은 용선을 통해 선대를 운용한다.

최근 이슈가 되고 있는 현대상선과 한진해운의 용선료는 2010년 해운업황이 좋을때 선주사들과 맺은 것이다. 향후 물동량이 더욱 늘어날 것으로 예상한 국내 해운업체들은 비싼 값에 선주사들과 용선 계약을 맺었다. 하지만 경기 침체가 지속되면서 물동량은 줄었고 해운업체들은 계약에 의거 막대한 용선료를 물어야 했다.

실제로 현대상선의 경우 작년 용선료로만 1조8793억원을 지불했다. 5년 연속 적자를 기록한 현대상선에게 2조원에 가까운 돈을 용선료로 날려버렸다는 것은 뼈아픈 일이다. 한진해운도 마찬가지다. 한진해운은 작년 1조146억원을 용선료로 지불했다. 올해 지불해야 할 용선료는 약 9288억원, 내년부터 오는 2020년까지 지불해야 할 용선료 규모는 3조원에 이른다.

| ▲ 그래픽=김용민 기자. |

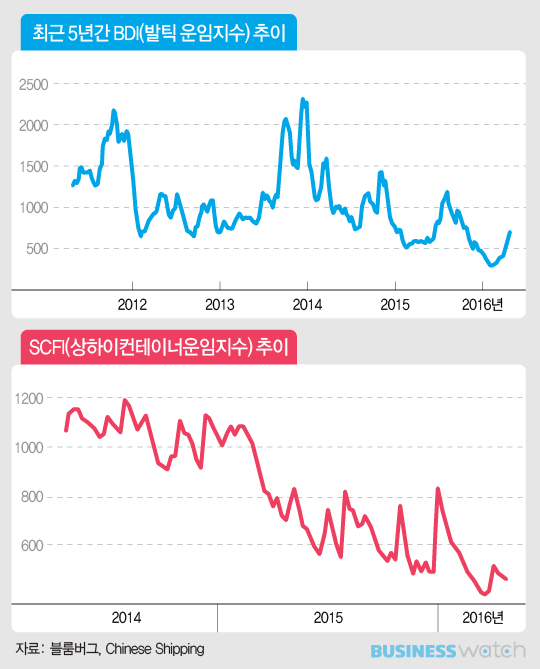

운임 하락도 해운업체들에게는 큰 타격이다. 운임은 말 그대로 물건을 옮겨주는 값이다. 하지만 수년간 운임은 계속 하락추세다. 물건을 옮겨주고도 제 값을 받지 못하니 해운업체들은 매년 적자에 허덕이고 있다. 해운업의 운임을 나타내는 지수는 두 가지. 컨테이너선의 경우 SCFI(상하이컨테이너운임지수), 벌크선은 BDI(발틱 운임지수)를 기준으로 한다.

문제는 이들 지수가 바닥을 헤매고 있다는 점이다. SCFI 상하이-유럽노선의 경우 작년 4월 1455던 것이 지난 20일 기준으로 271까지 떨어진 상태다. 불과 일년만에 5분의 1 수준으로 추락한 셈이다. BDI의 경우 작년 4월 580 수준에서 최근에는 680 수준까지 소폭 오른 상태다. 하지만 지난 2014년 2330까지 올랐던 것을 감안하면 여전히 바닥이다.

업계 관계자는 "사실 업체들로서는 살아남기 위해 안간힘을 써왔지만 업황 부진이라는 불가항력적인 요소로 실적이 하락할 수밖에 없는 구조였다"며 "고가의 용선료와 낮아지는 운임은 국내 해운업체들을 벼랑 끝으로 몰아간 가장 큰 요인이었지만 업체들로서는 할 수 있는 것이 제한적이었다"고 말했다.

◇ 코너에 몰린 조선업

조선업체들도 해운업체들과 마찬가지로 지난 수년간 힘든 시간을 보내왔다. 좀처럼 나아지지 않는 업황과 해양플랜트에서의 대규모 손실, 여기에 최근에는 수주절벽까지 겹치며 코너에 몰린 상황이다. 조선업체들도 해운업체들과 마찬가지로 할 수 있는 것이 없다. 업황 부진의 원인이 경기 침체에 따른 반작용이어서다. 조선업은 해운업 다음으로 구조조정 대상으로 꼽힌다. 조선업체들은 답답할 따름이다.

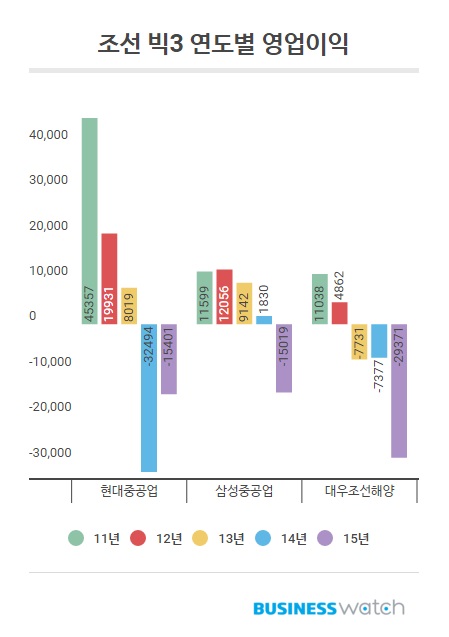

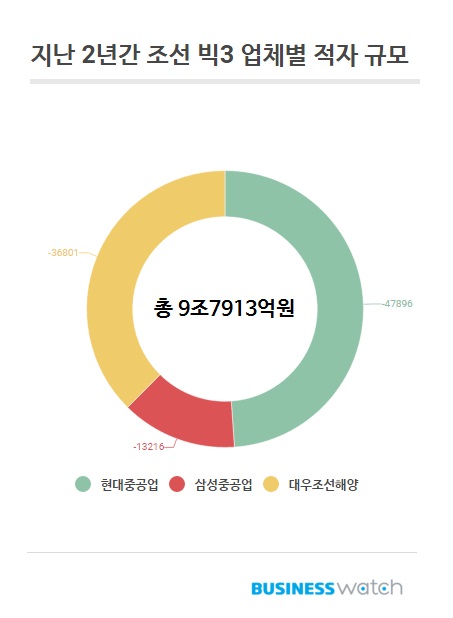

2014년 현대중공업을 필두로 작년 대우조선해양에 이르기까지 국내 조선업계의 화두는 해양플랜트 부문에서의 대규모 적자였다. 조선 빅3는 해양플랜트 탓에 매년 수조원의 적자를 기록했다. 조선 빅3가 2014년부터 작년까지 2년간 기록한 적자 규모는 총 9조7913억원에 달한다. 이 중 대부분이 해양플랜트와 관련된 손실이다.

경험과 기술 부족으로 치러야 했던 '수업료'는 너무 컸다. 조선 빅3는 아직도 해양플랜트 적자의 늪에서 헤어나오지 못하고 있다. 여기에 최근 들어 수주 급감까지 겹쳤다. 정부의 지원을 받는 중국에 밀리고 엔저를 등에 업은 일본에게 추격을 허용한 지 이미 오래다. 경기 침체의 여파로 선박 발주가 끊기고 그나마 나오는 물량들도 중국 등에게 빼앗기면서 국내 조선 빅3는 사면초가의 위기에 빠졌다.

| ▲ 단위:억원. |

지난 1분기 국내 조선업체들이 수주한 선박은 총 9척에 불과하다. 이중 조선 빅3가 수주한 물량은 6척. 그마저도 현대중공업이 수주한 물량이 전부다. 문제는 이런 현상이 계속 이어질 가능성이 높다는 점이다. 수주가 끊기면 도크가 비워진다. 도크가 비워진다는 것은 곧 일감이 떨어졌다는 것을 의미한다. 이는 결국 미래가 없다는 이야기다. 최근 조선업체들의 인력 구조조정 이야기가 나오는 것도 이 때문이다.

업계에서는 정부 구조조정의 두번째 타자는 조선업이 될 것으로 보고 있다. 대규모 손실에 수주 부진까지 이어지고 있는 만큼 정부 입장에서 반드시 손을 대야할 대상이다. 업계 내부에서도 이대로 가다가는 더욱 경쟁력을 잃을 것이라는 불안감이 팽배한 상태다. 완전히 무너지기 전에 차라리 정부가 나서 교통정리를 해주는 편이 낫다는 이야기도 나온다.

업계 관계자는 "해양플랜트 대규모 손실은 과거의 잘못이지만 수주절벽은 조선업체들의 미래가 달린 문제인 만큼 매우 심각하다"며 "이대로 가다가는 공멸하는 길 밖에는 없다. 뒤늦은 감이 있지만 살 수 있는 부분은 살려야하지 않겠느냐"고 하소연했다.