| ▲이준용 대림산업 명예회장(왼쪽)과 이해욱 대림산업 부회장 |

‘부(副)’자만 빼면 명실상부한 1인자다. 게다가 맘만 먹으면 아주 넉넉하고 여유롭게 ‘경영 대권’을 거머쥘 수 있다. 단지 시기만의 문제일 뿐이다. 이미 사전 정지작업을 마쳤다고 해도 과언이 아니다.

후계 승계를 매듭지을 찰라, 분위기가 심상치 않다. 예상치 못한 것은 물론이고 어마무시하다. 재계 18위 대림가(家)의 명실상부한 후계자 이해욱(50) 대림산업 부회장 이야기다.

공정거래위원회는 이달 4일 대림에 대한 총수일가 사익편취 및 부당내부거래 혐의에 대한 현장조사에 착수했다. 칼끝은 이해욱→대림코퍼레이션(이하 ‘대림코퍼’)→대림산업으로 이어지는 지배구조 형성에 일감몰아주기가 핵심 역할을 담당했고, 이 과정에서 이 부회장이 어떠한 혜택을 받았는지를 겨냥하고 있다.

2015~2016년 이 부회장의 부친 이준용(80) 대림산업 명예회장은 자신의 대림코퍼 지분을 모두 공익법인에 증여, 재계의 ‘노블리스 오블리주’의 상징으로 박수 받았다. 여운이 가신지 얼마되지 않은 지금, 역설적으로 공정위가 대림 오너 일가를 겨누고 있다. 대림가에 무슨 일이 있었던 것일까. 23년전으로 거슬러 올라 가보자.

대림코퍼가 만들어진 때는 1994년. 지금은 이 부회장이 최대주주(지분 52.3%)지만 애초 이 명예회장이 자금을 댄 곳이다. 대림산업이 쓸 원재료를 외국에서 들여와 납품하는 회사를 차린 것. 비유하자면 대림산업의 해외구매부서를 떼어내 총수일가가 별도 개인회사를 만든 셈이다.

대림코퍼는 설립 2~4년차(1996~1998년)에 대림산업의 유화사업부 중 내수영업부분을 인수하는 등 사업 분야를 대폭 넓혀갔다. 계열사가 하던 사업을 넘겨받아 기반을 다지고 이후에도 계열사와 거래를 통해 매출을 일으켰다.

기반이 다져지자 1999년 이 명예회장은 부친 고(故) 이재준 대림 창업주에게 물려받은 대림산업 지분 전량을 대림코퍼에 넘기고, 댓가로 대림코퍼 지분을 받아 89.8%를 확보한다.

이로써 오너→대림코퍼→대림산업 구도가 만들어진다. 설립 5년밖에 안된 대림코퍼가 대림의 모태 대림산업(1939년 부림상회가 전신)을 지배하는 지주회사 지위를 갖게 된 것이다. 현 대림 지배구조의 골격이 만들어진 것도 이 때다.

하지만 18년에 걸친 세월이 가져온 큰 변화가 있다. 바로 대림코퍼의 주주 구성이다. 1999년의 대림코퍼는 이 명예회장이 대부분의 지분을 가진 반면 이 부회장의 지분은 없었다. 지금은 이 부회장 52.26%, 이 명예회장 0%다.

180도 달라진 부자(父子)간 지분구도가 곧 대림 2~3세 승계의 모든 것이다. 부자간 지분 증여는 없었다. 따라서 증여세를 낼 필요가 없었다. 다른 방법을 택했다. 이해욱 부회장 개인회사 2곳을 순차적으로 대림코퍼와 합병시킨 것이다.

먼저 2001년 대림에이치앤엘(H&L)이란 회사가 만들어진다. 자본금 5억원의 해운중개업체다. 설립 시기가 대림코퍼를 사실상 지주회사로 올려놓은 직후와 딱 맞아떨어진다. 만든 이는 두 말할 필요 없이 이해욱 부회장이다.

뜬금없이 해운중개업을 하겠다고 나선 건 아니다. 주력사 대림산업에게 필요한 원자재를 대림코퍼가 수입하는 과정에서 한 축을 담당하는 역할을 맡았다. 역시 계열사로부터 사업기반을 마련하고 매출을 올리는 구조다.

후계자 자금이 들어간 대림H&L이 어떻게 성장했을 지는 뻔하다. 설립 이듬해 2002년 매출 564억원 올렸고 5년 후인 2007년 매출은 2000억원대로 급성장한다. 비결은 최대 90%에 육박하는 대림산업 등의 계열사 매출이다.

몸집을 불린 대림H&L은 2008년 대림코퍼와 합병한다. 당시 대림코퍼의 자산과 매출은 대림H&L의 10배 수준이었지만 합병비율은 1대 0.7로 대등한 수준이었다. 이유야 어찌됐든, 이 합병으로 이 부회장은 대림코퍼 지분 32.12%를 확보한다. 반면 이 명예회장 지분은 89%에서 61%로 낮아졌다.

여전히 아버지가 1대주주인 가운데 이번엔 대림아이앤에스(I&S)란 회사가 등판한다. 간판에서 감이 딱 온다. 재계에서 지분승계 발판으로 단골 등장하는 시스템통합(SI)업체다. 여지없이 계열 IT 일감을 바탕으로 성장했다.

이 부회장이 지분 99%를 보유한 대림I&S는 2015년 대림코퍼와 합병한다. 대림I&S 주식 1주당 대림코퍼 4.19주를 주는 방식이다. 묘하게도 대림코퍼는 당시 자산이 대림I&S의 6배에 달했지만 전년도인 2014년 1146억원(연결기준)에 달하는 대규모 순익적자를 냈다.

이 합병으로 이 부회장은 대림코퍼 지분율을 32.1%에서 52.3%로 높이며 이준용 명예회장(61.0%→42.7%)을 앞선다. 그룹 지주회사의 1대주주가 2세에서 3세로 바뀌면서 지분승계의 마침표를 찍는 순간이다.

이 부회장이 대림I&S 지분을 취득하고 불려온 과정도 흥미롭다. 대림H&L과 달리 대림I&S는 애초 그의 회사는 아니었다. 이 부회장은 1999년 계열사 서울증권(현 유진투자증권)으로부터 대림I&S 지분을 매입했다.

그룹 후계자가 대림I&S지분을 매입하자 회사는 즉각 지원사격에 나섰다. 또 다른 계열사 삼호가 보유한 지분을 자사주로 매입해 소각한 것이다. 다른 주요주주 지분을 매입해서 태워버리자 이 부회장의 지분율이 수직상승했다. 이후 대림I&S는 계열사 일감을 기반으로 급성장, 최종 도착지인 대림코퍼와의 합병을 위해 달린 것이다.

이러한 과정을 통해 이해욱 부회장이 지주사 대림코퍼 최대주주에 오른 이후 부친 이준용 명예회장은 2015년부터 자신의 지분을 사회에 환원한다. 대한항공 땅콩회항, 롯데 형제의난 등 재계의 부정적 소식들이 집중되던 시기다.

이 명예회장은 자신이 가진 대림코퍼 지분 42.7% 중 10%를 대림문화재단, 대림학원, 대림수암장학재단 등 계열 공익재단 3곳에 증여했고, 나머지 32.7%는 외부재단(통일과나눔)에 증여했다. 자녀에게 직접 나눠주지 않았기에 이해욱 부회장은 증여세를 내지 않았다.

그룹총수가 계열 공익재단이 아닌 외부재단에 주식을 대량 증여하는 것은 예전이나 지금이나 이례적이다. ‘노블리스 오블리주’로 당연히 칭찬받을 만 한 사례다.

하지만 아들이 지주사 최대주주에 올라 더 이상의 지분확보가 필요치 않은 시점을 증여의 타이밍으로 잡았다는 점도 사실이다. 또한 이 명예회장이 지분 10%를 증여한 계열 공익재단 3곳은 관련 법령에 따라 증여세를 내지 않았고, 가장 많은 지분(6.2%)을 증여한 대림문화재단의 이사장은 이해욱 부회장이다.

창업주 2세에서 3세로 넘어온 대림의 지분승계 과정에서 이해욱 부회장을 제외한 다른 자녀들은 등장하지 않는다. 오히려 대림코퍼 설립 초창기 주주였던 차남 이해승(49) 씨의 지분율은 퇴보했다. 오직 이해욱 부회장만을 보고 과감하고 빠르게 직진해왔다.

지분승계의 주연과 조연을 맡은 대림코퍼, 대림H&L, 대림I&S 3개사는 모두 계열사가 하던 사업을 받아서 돈을 벌거나 계열사로부터 일감을 기반으로 돈을 벌어온 곳이다.

대림의 일감몰아주기는 ‘종자돈’ 차원의 일감몰아주기 논란이 아니라 그 자체가 승계의 핵심 축으로 작동해온 과정이다. SKC&C나 한화S&C와 유사하다.

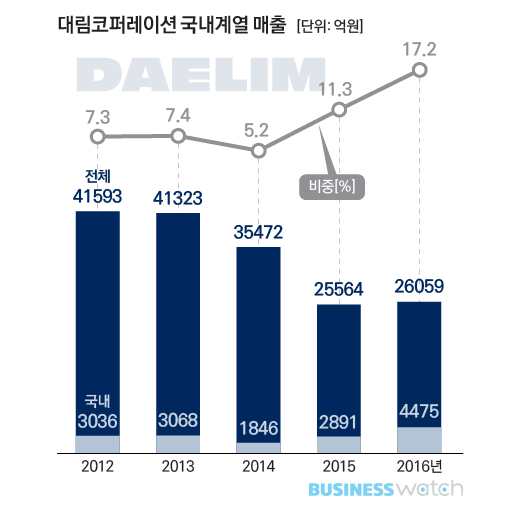

더군다나 대림의 일감몰아주기 논란은 현재진행형이다. 지분승계는 완료됐지만 대림코퍼는 여전히 일감몰아주기 규제 선상에 놓여있다. 2016년 기준 대림코퍼의 계열 매출 비중은 17.2%다. 금액은 자그만치 4475억원에 달한다.