디지털 치료제(DTx) 시장이 블루오션으로 떠오르며 제약바이오 기업 진출이 늘고 있다. DTx는 게임이나 애플리케이션 등을 통해 질병을 치료하는 소프트웨어 의료기기다. 최근 식품의약품안전처에 품목허가를 신청한 기업이 나오면서 연내 국내 첫 DTx가 탄생할 것이란 기대도 나온다. 다만, 인허가 절차나 건강보험 급여 적용 등 관련 제도가 부족한 점은 성장의 걸림돌로 꼽힌다.

25일 제약바이오 업계에 따르면 동화약품은 최근 DTx 전문 개발 기업 '하이'에 전략적 투자를 단행했다. 하이는 디지털 바이오마커와 인공지능(AI) 에이전트를 기반으로 디지털 표적치료제를 개발하는 기업이다. 이번 투자로 동화약품은 하이의 주력 제품인 범불안장애 DTx '엥자이렉스' 등의 국내 판매권에 대한 우선 협상권을 확보했다. 또 양사는 새로운 DTx의 공동 개발 및 글로벌 진출 등을 위해 협력할 계획이다.

체외진단 전문 기업 프리시젼바이오도 DTx 사업을 본격화했다. 회사는 지난 3일 만성질환 DTx 심포지엄을 개최, 내년 상반기까지 DTx 개발을 마치겠다는 목표를 내놨다. 현재 간·신장·심혈관 등 만성질환 진단 제품을 보유한 만큼 이들 제품과 시너지를 낼 수 있는 DTx를 개발하겠다는 구상이다. 이 밖에도 한미사이언스, SK바이오팜, 한독 등이 DTx 진출을 선언한 바 있다.

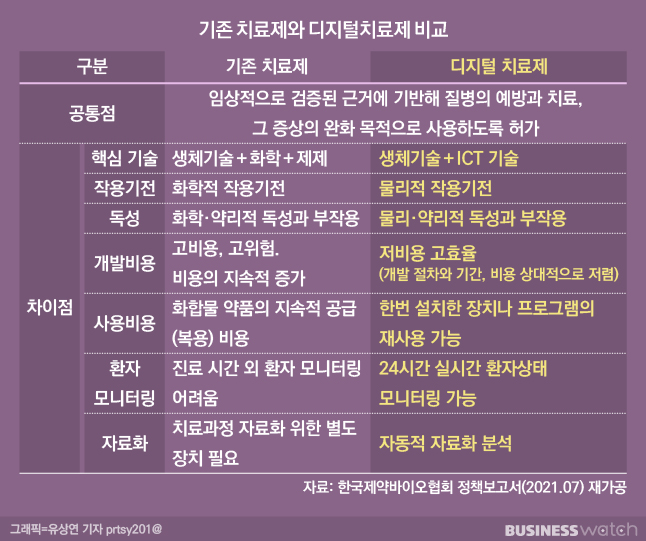

DTx는 의학적 장애나 질병을 예방·관리·치료하기 위해 환자에게 근거 기반(임상을 통해 질병 치료 안전성 및 효능 입증)의 치료 개입을 제공하는 소프트웨어 의료기기다. 환자를 '직접' 치료한다는 점에서 기존 헬스케어 의료기기와 다르다. 일반 소비자를 대상으로 한 건강증진용 앱 등과 달리 DTx는 치료 개입 효과의 유효성을 반드시 입증해야 한다. 또 개발 단계에서도 의료기기로서 허가나 보험적용을 고려해야 한다.

DTx는 기존 의약품을 대신해 새로운 치료 방법을 제시할 수 있다는 점에서 주목받고 있다. 업계에선 기존 경구제와 주사제 등 의약품으로는 치료하기 어려운 난치병을 DTx를 통해 극복할 수 있을 것이라는 기대가 높다. 여기에 기존 의약품보다 부작용이 적고, 개발비용도 저렴하다는 게 전문가들의 시각이다. 글로벌 DTx 시장 규모는 2016년 16억7000만달러(약 2조3851억원)에서 2025년 89억4000만달러(12조7663억원)까지 성장할 전망이다. 적응증 등 치료 범위도 커지고 있다.

전 세계적으로 DTx 시장은 이제 막 열리는 단계다. 해외에선 페어 테라퓨틱스의 약물중독 치료제 '리셋'이 지난 2017년 세계 최초 DTx로 미국 식품의약국(FDA) 허가를 받았다. 국내의 경우 아직 식약처 허가를 받은 DTx는 없다. 그러나 최근 품목허가를 신청한 기업이 나오면서 국내 1호 DTx 탄생이 가시화하고 있다. 식약처에 따르면 지난달 기준 국내에서 DTx 확증임상 승인을 받은 기업은 8곳, 품목허가 신청은 8건이었다.

가장 속도가 빠른 곳은 디지털 헬스케어 전문 기업 에임메드다. 회사는 지난 10월 식약처에 불면증 DTx로 개발 중인 '솜즈'에 대한 소프트웨어 의료기기 품목허가를 신청했다. 솜즈는 환자에 약 6~9주간 실시간 피드백, 행동중재 및 교육훈련 프로그램을 제공하는 DTx다. 삼성전자에서 분사(스핀오프)한 DTx 개발 기업 웰트도 품목허가 승인 신청을 앞뒀다. 웰트는 최근 불면증 DTx 후보물질 '필로우Rx'의 확증임상을 마무리했다. 라이프시맨틱스는 만성폐쇄성 폐질환과 폐암, 천식 환자 등 호흡기 재활을 위한 DTx '레드필 숨튼'의 확증임상을 진행하고 있다.

다만, DTx 활성화를 위해 해결해야 할 과제도 많다. DTx는 개발과 허가에 있어 데이터 보안 등 디지털 관련 규제를 고려해야 한다. 인허가나 건강보험 급여 적용을 위해서도 기존 의료기기나 의약품과는 다른 디지털 맞춤 평가체계가 요구된다. 식약처는 지난해 디지털치료기기 허가·심사 가이드라인을 발표하고 올 6월 업데이트 가이드라인을 내놨다. 그러나 행위수가 자체가 없는 새로운 영역이라 건강보험과 관련한 별도의 기준은 없는 상황이다.

업계 관계자는 "메타버스 등 디지털 전환이 시대의 화두로 떠오르면서 DTx는 바이오의약품을 이을 차세대 의약품으로 떠오르고 있다"면서도 "DTx의 발달 속도에 비해 인허가 등 제도 개선 속도가 느려 상용화되기엔 시간이 걸릴 것으로 보인다"고 말했다.