과거 비주류 산업으로 꼽히던 제약‧바이오는 최근 몇 년 사이 미래 먹거리로 주목받으며 큰 변화를 맞고 있다. 그동안 국내 제약사들은 글로벌 제약사들이 개발한 오리지널 의약품을 복제하거나 개량한 제네릭 의약품과 개량신약 위주로 성장해왔다. 이제는 개방형 혁신(오픈이노베이션)의 문을 활짝 열고 혁신 신약 개발을 향한 힘겨운 도전에 나서고 있다. 비즈니스워치는 창간 7주년을 맞아 제약‧바이오 산업의 혁신을 향한 발걸음과 과제를 짚어봤다. [편집자]

“시련은 있어도 실패는 없다”

현대그룹의 창업자인 고 정주영 회장의 자서전 제목이다. 이 자서전에는 가난한 농부의 아들로 태어나 현대그룹을 설립, 국내 손꼽히는 대기업이자 세계적인 그룹으로 성장시키기까지 그의 일대기가 담겨있다. 현재 현대그룹은 공장 화재와 6‧25전쟁으로 인한 피난, 사업 적자, 치열한 수주경쟁 등 숱한 시련을 이겨낸 결과물이다.

제약‧바이오 산업도 시련의 시기를 맞고 있다. 2015년 한미약품을 시작으로 다수 제약‧바이오 기업들이 글로벌 제약사에 기술수출을 하며 화려하게 주목받았지만 최근 잇따라 계약이 해지되면서다.

◇ 한미약품 기술수출 7건 중 5건 해지

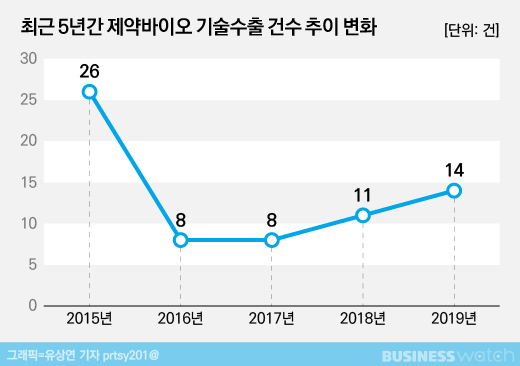

한미약품이 2015년 본격적으로 기술수출의 포문을 연 이후부터 지난해까지 5년간 총 67건의 기술수출이 이뤄졌다. 연도별로는 ▲2015년 26건 ▲2016년 8건 ▲2017년 8건 ▲2018년 11건 ▲2019년 14건 등이다.

그 중 가장 핫한 주인공이던 한미약품은 지난달 사노피로부터 당뇨병 신약 에페글레나타이드에 대한 계약 해지를 통보받으면서 총 7개의 기술수출 건수 중 5개 계약이 취소됐다. 모두 2015년에 기술수출이 이뤄진 프로젝트들로 3~5년 사이에 계약이 수포로 돌아갔다. 현재 남은 건 미국 스펙트럼과 제넥텍에 각각 기술이전한 '포지오티닙'과 'HM95573' 2개뿐이다.

잇따른 기술수출 권리반환으로 신용등급도 흔들리고 있다. 한국신용평가는 이번 사노피의 기술수출 반환으로 한미약품의 무보증사채 신용등급을 'A+'에서 'A'로 하향 조정했다. 신약 연구개발 투자 성과가 불확실해졌다는 판단에 따른 것이다. 다만 이는 투자금 회수 가능성을 염두에 둔 것일 뿐 기술력에 대한 신뢰도 저하를 거론하기에는 섣부르다.

◇ 종근당‧동아에스티 등도 기술수출건 개발 중단

다른 기술수출 계약해지 사례를 살펴보자. 종근당이 2009년 미국 자프겐사에 기술수출한 비만 치료제 '벨로라닙'은 미국에서 희귀병인 프레더윌리증후군(PWS)에 대한 임상 3상 진행 도중 환자가 사망하면서 결국 2016년 개발을 중단했다.

동아에스티가 2016년 4월 미국 제약사 토비라와 체결한 비알코올성 지방간염 치료제(NASH) '에보글립틴'의 기술수출 계약도 약 1년반만인 2017년 11월 해지됐다. 2016년 9월 토비라를 인수한 앨러간이 에보글립틴에 대한 임상을 진행하지 않기로 결정하면서다.

이 밖에 임상시험 지연 등을 이유로 국내 기업이 먼저 기술수출 계약을 해지한 경우도 있다. 유한양행은 중국의 뤄신사에 기술수출했던 'YH25448', 안국약품은 미국 그라비티바이오에 기술수출했던 진해거담제 '시네츄라시럽'에 대한 계약을 해지했다.

◇ 연구개발비 부담 줄이고 기술력 확보 '1석2조'

앞으로도 더 많은 제약‧바이오 기업들이 기술수출 계약해지라는 시련을 겪을 수 있다. 그만큼 이 시점에서 '기술수출'이 갖는 의미를 다시 되새겨볼 필요가 있다.

신약 개발은 후보물질 탐색부터 최종 개발까지 약 10~15년의 시간이 걸리고 2조~3조원 이상의 비용이 든다. 그러나 국내 대형 제약기업들의 연매출은 아직 2조원에도 미치지 못하는 데다 순수익은 1000억원을 훨씬 밑도는 수준이다. 국내 제약‧바이오 기업들이 혁신 신약 개발을 위한 전 과정을 온전히 감당하기엔 무리가 있다는 얘기다.

또 임상 1~3상을 거쳐 신약 개발에 성공할 확률은 10%도 채 되지 않는다. 후보물질 탐색과 전임상까지 포함하면 그 수치는 더 낮다. 특히 임상 2상이 가장 어려운 문턱으로 꼽히는데 임상 1상에서 2상을 통과할 확률은 30% 정도에 불과하다.

한미약품의 기술수출 계약 해지 사례만 살펴봐도 임상3상이 진행 중이었던 에페글레나타이드를 제외하면 대부분 임상 2상에서 좌초했다. 2018년과 2019년 대거 기술수출 계약을 따낸 유한양행도 현재 임상3상 환자를 모집중인 레이저티닙 외에는 전임상과 임상1상 단계에 있다. 아직 임상2상에도 이르지 못한 만큼 계약해지의 위험이 잠재해 있다.

따라서 국내 제약‧바이오 산업의 '기술수출'의 의미를 단순히 글로벌 진출로 단정 지어서는 안 된다. 기술수출은 신약 연구개발의 금전적인 리스크를 줄이면서 글로벌 제약사들로부터 다양한 노하우를 배울 수 있는 기회다. 실제로 한미약품이 기술수출 계약이 해지된 5개 프로젝트들로 수령한 금액만 약 5300억원에 달한다. 기술수출을 통해 5300억원의 연구개발 비용을 절감한 셈이다.

전문가들은 신약 개발은 긴 호흡이 필요한 만큼 인내와 투자가 필요하다고 강조한다. 국내 제약‧바이오 산업이 숱한 시련을 반복하는 만큼 혁신 신약 개발에 한발한발 더 가까이 다가가는 셈이다.

총 1개의 댓글이 있습니다.( 댓글 보기 )