지난 3월, STX그룹의 강덕수 회장이 STX팬오션을 공개 매각하겠다고 밝혔다. 자금난을 버티기 힘들어지자 회사를 팔아서라도 돈을 만들겠다는 선언이다. 그리고 6개월이 흘렀다. 채권단은 강덕수 회장의 모든 지위를 박탈하려는 태세다. 수직 계열로 짜인 STX그룹의 정점에 있는 포스텍을 떼어놓는 절차도 밟고 있다. 강 회장을 그룹에서 내쫓는 조치다.

샐러리맨의 신화로 추앙받아온 강 회장은 무엇을 잘못한 것일까? 채권단은 또 무슨 실수를 했길래 5조 원이나 쏟아 붓고도 STX를 살리지 못했나? 이 복잡한 과정을 몇 줄의 기사 나부랭이로 설명하기는 어렵다. 그러나 강 회장이나 채권단 모두, 문제를 정면에서 원칙대로 풀기보단 이리저리 눈치를 보다 치료 시기를 놓친 것만은 분명해 보인다.

이제 STX의 사형선고나 그에 버금가는 불구의 STX를 그려보는 수밖에 없을 듯하다. 채권단도 STX 부실 멍에를 앞으로 몇 년이나 뒤집어쓸지 모르는 구렁텅이로 빠져들고 있다.

◇ 2008년부터 시작된 금융시장의 경고

2008년 하반기부터 STX에 대한 비상등은 켜졌다. 이데일리가 2005년부터 매년 두 차례씩 하는 신용평가 전문가 설문조사(Survey of Credit Rating by edaily•SRE)를 보면, 2009년 상반기 조사(2009년 4월, 제9회 SRE)에서부터 워스트 레이팅(Worst Rating)에 이름을 올렸다.

워스트 레이팅이란 신용평가 회사가 매신 신용등급이 과하거나 덜해, 신용평가시장 전문가들로부터 등급 적정성에 의문을 많이 받은 것을 말한다. 신용평가회사가 정한 신용등급이 꼭 잘못됐다고 말할 수는 없으나, 시장에서 뜨겁게 논란이 되고 있는 경우가 많다.

당시 시장 전문가들의 평가를 되짚어 보자.

“회복에 상당기간이 걸릴 두 산업(조선 및 해운)에 STX그룹이 모두 걸려 있는 형국이다.”

“예상대로 STX팬오션과 STX조선의 지난해 4분기 매출이 급격히 줄었다. 두 회사 모두 타격이 크다.”

이에 STX그룹은 회사채 발행기업에 주어진 반론 보도권을 통해 단순 논리와 피상적이고 단편적인 정보에 기초한 금융시장 관계자들의 논평에 깊은 유감을 표시했다. “STX팬오션은 해운업종 중에서 가장 빠르게 회복하고 있다, STX조선의 해외 투자와 관련한 투자금은 대부분 잉여금으로 충당하고 있다”면서….

그러면서 STX그룹은 ‘해외로~ 해외로~’ 기치를 내걸었고, 국내 신용평가시장 전문가들은 올해 상반기 SRE 때까지 햇수로는 5년, 평가횟수로는 9회 연속으로 STX그룹을 워스트 레이팅으로 선정했다. 금융시장과 해당 기업의 시각차가 달라도 이렇게 다를 수 있을까? 지금 STX그룹은 채권단 자율협약에 들어갔고 해체의 위기에 놓여있다.

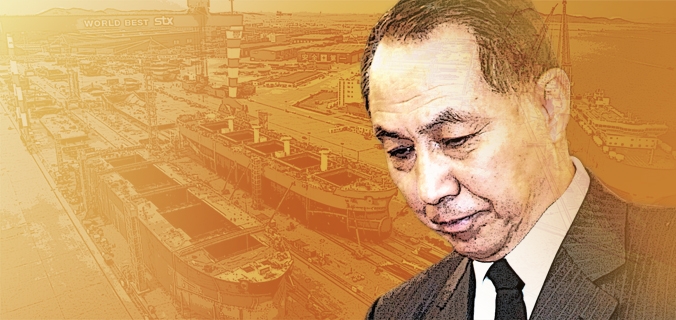

[2012년 10월 10일 STX조선해양을 방문한 떼인 세인 미얀마 대통령이 강덕수 STX그룹 회장의 안내를 받고 있다.]

◇ '글로벌 위상'이라는 함정

이 시기부터 강덕수 회장의 행보에도 변화가 일기 시작한다. 정확히 얘기하면 변화라기보다는 그룹의 성장으로 최고 권력자를 가까이서 보는 일이 잦아졌다. 대통령의 각종 해외 순방 길에 각 회장이 빠지지 않고 등장한다. 가나에선 주택사업을 하는 강 회장이 보이고, 노르웨이를 비롯한 유럽에선 무너진 유럽 경제에 투자한 인물로 평가받는다.

특히 전임 이명박 대통령과 강덕수 회장은 샐러리맨 신화의 두 주인공이라는 점에서 빼다 박았다. 한 사람은 대통령에, 한 사람은 10여 년 만에 그룹 회장에 오르는 수완을 발휘했으니 그런 비유가 어색하지도 않다. 그러나 이는 경제논리가 정치논리에 묻히는 시작이기도 하다.

경제적으로 유동성 위기를 겪고 있는 STX지만, 대통령의 해외 순방길에 항상 같이 오르는 대표적인 경제사절단 주요 멤버인 ‘강덕수’라는 이름 석 자만 보이는 형국이 5년을 휩쓸고 갔다. 채권단이 STX그룹 문제가 온전히 강덕수의 책임이라고 하지 못하는 이유가 여기에 있다. 스스로 대통령을 수행하는 강덕수에 더 신경을 쓴 것은 채권단이기 때문이다.

실제로 이런 상황은 올해 초까지도 이어졌다는 게 정설이다. 금융당국이 그동안 해왔던 관성대로 올 초 대통령직 인수위원회에 ‘결코 STX가 쓰러지게 내버려두지 않겠다’고 보고했다는 소문이 그것이다. STX의 본거지인 부산•경남 지역의 새누리당 의원들도 국회에서 STX 정상화를 위한 간담회를 열고 신속한 지원을 요청하는, 사실은 압박하는 호소문을 정부 측에 전달하기도 했다.

[2009년 10월 23일 강덕수 STX그룹 회장이 가나를 방문, 존 아타 밀스(John Atta Mills) 가나 대통령과 만나 해운·물류 등 관심 사업에 대한 상호 협력 방안에 대해 논의했다.]

◇ 기업과 채권단이 이때부터 머리를 맞댔더라면…

만약 금융시장에 경고등이 켜진 2009년부터 채권단과 STX그룹의 강덕수 회장이 머리를 맞대고 위기를 넘기 위한 현실적인 방안을 찾았더라면 지금은 어떤 모습일까? 그때 금융시장의 경고에 조금이라도 귀를 기울이고 아집과 오만을 버렸다면 ‘샐러리맨 신화 강덕수’는 지금과 같은 굴욕을 당했을까?

정말 만약에 채권단이 대통령을 수행하는 강덕수가 아니라, 글로벌 위기에 처한 조선•해운업을 먼저 생각했다면, STX그룹에 5조 원에 이르는 자금을 쏟아 붓지는 않아도 되지 않았을까? 훨씬 적은 돈으로도 STX그룹도 살고, 강덕수도 살고, 채권단도 사는 방법은 없었을까?

주채권은행인 산업은행은 STX 관련 부실자산 4조 2000억 원 가운데 정확히 얼마를 충당금으로 쌓았는지 밝히기를 거부하고 있다. 금융계에선 산업은행이 STX 관련 자산을 요주의 여신으로 분류하고 약 6000억~7000억 원의 충당금을 쌓은 것으로 보고 있다.

최근 NICE신용평가는 ‘은행들이 STX 관련 여신에 대해 충당금을 제대로 쌓지 않고 있다’며 우려를 나타냈다. 산업은행은 이렇게 완화된 충당금을 쌓고도 올해 상반기 2665억 원의 적자를 냈다. 농협은행(2400억 원), 우리은행(2200억 원), 하나은행(1300억 원), 정책금융공사(1000억 원), 수출입은행(800억 원), 신한은행(700억 원) 등도 충당금 규모가 만만치 않다.

이처럼 산업은행의 STX에 대한 입장이 강경하게 바뀐 것은 대통령이 바뀌고 박근혜 대통령의 측근이 수장에 앉았기 때문만은 아닐 것이다. 그만큼 산업은행 자체가 어렵다는 방증이다. 산업은행의 적자는 국민의 세금으로 메워야 한다. 정권의 부담이다.

좀 더 일찍, 환부가 지금보다 작았을 때 메스를 대지 못한 것은 채권단과 강덕수의 실책이다. 또한, 채권단과 강 회장이 이런 오판을 하게끔 유인한 것은 바로 ‘정치’의 책임이다.