이제는 진짜 주인을 가릴 때다. 최태원 SK 회장과 최창원 SK디스커버리 부회장 둘 중에서 말이다.

SK건설의 주인 찾기는 마침내 끝이 보이는 여정이다. 늦어도 내년 말 까지는 ‘두 집 살림’을 쫑낼 수 있다. 방법도 미리 생각해뒀다. 기업공개(IPO) 카드였다. 증시 상장만 이뤄지면 누가 됐든 자신의 몫을 최대한 인정받으면서 쉽게 털고 나갈 수 있기 때문이다.

물 건너갔다. 라오스댐 붕괴 사고가 터졌다. 여파가 상장 때 필요한 기업가치 산정에 얼마만큼 영향을 끼칠지 가늠조차 안 된다. 결국 현재로서는 IPO 시나리오가 현실이 될 확률이 낮다는 사실은 누구나 안다. SK건설에게 유난히 징글징글하게 느껴지는 주인 가리기다.

| ▲ 최태원 SK 회장(왼쪽). 최창원 SK디스커버리 부회장. |

“내 아들은 모두 5명이다”

SK 2대 회장 고(故) 최종현 회장이 생전(生前)에 강조했던 말이다. 두 아들 최태원·최재원 형제와 앞서 1973년 11월 작고한 형 고 최종건 창업주의 고 최윤원·최신원·최창원 아들 3형제를 가리킨다.

두 아들과 세 조카가 각자 공부를 마치는 대로 계열사를 돌며 경영수업을 받게 했고 일부 계열사 경영을 맡겼다. 현재 SK 경영체제의 특징 중 하나인 ‘사촌분할 경영’의 계기다.

1998년 8월 2대회장이 타계하자 장남 최태원 회장이 총수에 오르며 SK㈜(옛 유공), SK텔레콤 등 5개 주요 계열사의 등기임원으로 이름을 올렸다. SK건설도 그 중 하나였다. 부친이 이사로 등재돼있던 이사직을 승계한 데 따른 것이다. 책임경영 차원이었다. SK 최(崔)씨 일가 중 유일했다.

SK건설 지분을 소유한 오너 일가도 최 회장 뿐이었다. 7.4%를 소유했다. 이런 상황 아래서는 SK건설의 주인이 최 회장으로 받아들이기가 상대적으로 훨씬 쉬웠을 법하다. 2000년 말까지는 말이다.

최 회장은 2000년 12월 돌연 SK건설 323만주가량을 SK케미칼에 증여했다. 지분을 모두 정리했다. 이때부터 심상치 않았다. 1년여 뒤인 2002년초에 가서는 이사진 자리도 비워줬다.

2004년 12월 SK건설의 SK임업 흡수합병으로 1.8%를 가진 주주로 재등장하기는 했지만 2008년 2월 197억원을 받고 전량 매각했다. 이후로는 SK건설의 주주명부나 이사회 명단에서 최 회장의 이름을 찾아 볼 일은 없었다.

최태원 회장의 SK건설 지분 증여는 SK건설이 사촌들의 지배 아래 놓이게 됐다는 의미를 갖는다. 1999년 말 SK건설의 1대주주는 SK케미칼이었다. 지분 25.4%를 보유했다. 당시 SK케미칼은 최윤원·최창원 형제가 대표이사 회장, 전무로 경영하던 때다. 최윤원 회장이 2000년 8월 별세한 뒤로는 최창원 당시 부사장이 승계했다.

이로써 사촌경영 구조는 정유·통신을 주력으로 한 SK㈜와 SK텔레콤 등을 묶은 최태원·최재원 형제 영역과 화학·건설 중심의 SKC와 SK케미칼, SK건설 등을 아우르는 최신원·최창원 영역으로 쪼개졌다.

최창원 현 SK디스커버리 부회장이 SK건설에 등장한 것도 최태원 SK 회장의 지분 증여가 있을 무렵이다. 2000년 초 SK건설 전무(기획실장)로 이사회에 합류, 본격적으로 경영 참여가 이뤄졌다. 2000년 12월 부사장, 2006년 12월 부회장 등을 거쳐 2008년 5월에는 대표이사 겸 이사회의장으로서 최일선에서 SK건설을 경영했다.

뿐만 아니라 SK건설에 대한 지배기반을 다지는 데도 열을 올렸다. 예나 지금이나 최창원 부회장의 지배 아래 있는 SK케미칼은 2000년 말 최태원 회장의 증여와 추가 출자(538억원)를 통해 SK건설 지분을 40.7%로 늘렸다. 2006년 9월에는 SK해운의 SK건설 지분 18.6%도 658억원을 주고 전량 사들여 58.0%까지 확대했다.

최창원 부회장도 직접 나섰다. 2006년초 0.2%를 시작으로 같은 해 5월 9.4%, 6월 0.08%를 96억원에 연쇄적으로 인수, 9.6%를 가진 3대주주로 등장했다. SK케미칼 지분까지 도합 67.6%에 달했다. 최창원 부회장은 SK건설의 아우라였다.

얄궂은 운명이 찾아왔다

SK케미칼이 2009년 7월 SK건설 지분 중 40.0%를 SK㈜에 매각했다. 4140억원의 자금이 들어왔다.

양측의 이해가 맞아떨어진 딜이었다. SK케미칼로서는 부채 감축이 필요했고, 생명과학 등 신성장동력 확보를 위한 투자재원 확보가 필요했다. 지주회사 SK㈜는 정유·통신 중심의 포트폴리오를 다양화하고 외연을 확대할 수 있는 이점이 있었다.

결과적으로 SK건설은 SK㈜가 지분 40%로 일약 1대주주로 부상했다. ‘소유 최태원’, ‘경영 최창원’, SK건설의 ‘두 집 살림’의 시작이었다.

최태원 회장의 지배아래 있는 SK㈜를 중심으로 한 지주회사 체제로 편입되기는 했지만 어정쩡했다. 최창원 부회장이 경영권까지 넘긴 게 아니었다. 실권자(實權者)로서 최창원 부회장의 입지는 변함이 없었다.

SK건설 부회장과 이사회 의장직은 그대로였다. 개인지분 9.6%에도 변화가 없었다. SK케미칼은 되레 2011년 1월 HSBC사모펀드로부터 7.4%(585억원)를 추가로 사들여 18.0%에서 25.4%로 끌어올렸다. 최창원 부회장의 개인지분과 합하면 35.0%였다. SK㈜의 40.0%와는 5%포인트 차(差)밖에 나지 않았다.

게다가 2011년 10월 SK건설이 주주 대상 2000억원 유상증자에 나섰을 때는 SK㈜(800억원)와 더불어 최창원과 SK케미칼도 지분율대로 배정된 증자에 각각 192억원, 508억원을 출자하는 등 강한 의지를 보였다.

최창원 부회장을 정점으로 한 SK케미칼→SK건설의 지배구조에 ‘디스’는 업었다. 이렇다보니 최태원 회장의 지배아래 있는 SK㈜ 중심의 지주회사 체제로 편입돼 있기는 했지만 일시적인 ‘지분 파킹(parking)’의 시각도 있었다.

이런 와중에 SK건설이 또 한 차례 변곡점을 맞았다. 2013년 9월 최창원 부회장이 ‘백기(白旗)’를 들었다. SK건설을 경영한 지 13년만이다.

SK건설은 2013년 상반기 2620억원의 영업적자를 기록했다. 중동시장 저가수주 경쟁의 부메랑을 맞았다. 최 부회장은 경영부실의 책임을 지고 SK건설의 부회장과 이사회 의장직을 내려놓았다. 소유지분 중 5.6%도 SK건설에 무상증여했다. 당시 주당가치로 환산해 총 564억원어치다.

2013년 12월 SK건설이 ‘발등의 불’이 떨어진 재무구조 개선을 위해 3800억원 유상증자에 나섰을 당시 203억원 출자하기도 했지만 그 뿐이었다. 2016년 4월 보유지분 4.5%를 512억원에 전량 매각, 주주명부에서도 이름을 내렸다.

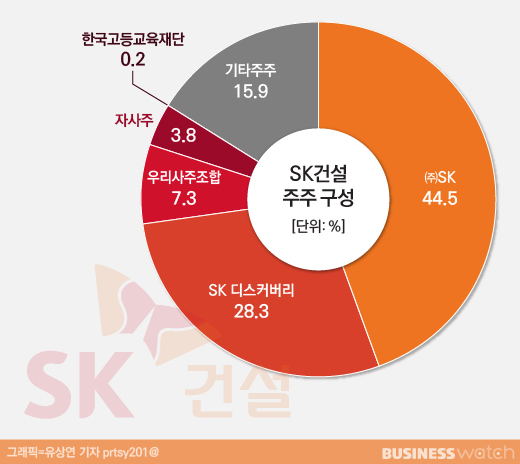

이러는 사이 SK건설에 대한 SK㈜의 지분은 44.5%로 확대됐다. 최태원 회장의 지배력은 한층 강화됐고, 최창원 부회장은 약화됐다. 그런데, 소유와 경영이 모두 최태원 회장으로 일원화된 것은 아니었다.

최창원 부회장의 영향력은 여전히 무시할 수 없다. SK케미칼(현 SK디스커버리)이 2대주주로서 28.2% 적잖은 지분을 소유 중이다. 가까운 예로 SK건설 대표이사의 면면도 이를 뒷받침한다.

SK건설은 조기행 부회장, 안재현 사장 공동대표 체제다. 조 부회장은 SK에너지 경영지원부문장, SK텔레콤 사장 등을 지낸 ‘최태원 사람’이다. 반면 안 사장은 최창원 부회장 지배 아래 있는 SK가스 경영지원부문장, SK디앤디(D&D) 사장으로 활동했던 ‘최창원맨’이다. SK건설의 주인은 지금도 가려지지 않았다.