중국 증시가 연일 폭락장을 연출한 후 잠시나마 기력을 회복 중이다. 최근 폭락장을 계기로 차이나쇼크의 위력을 확실히 각인시켰다는 평가다. 일개 신흥국의 증시 부진에 그치지 않고 글로벌 증시를 쥐락펴락하며 잠시 잊혀진 금융위기도 상기시켰다. 중국의 위상이 그만큼 커졌음을 반증하지만 중국 경제 둔화에 대한 우려가 과도하고 과거 미국발 금융위기 영향력과는 다르다는 반론도 만만치 않다. 차이나쇼크의 실체와 원인, 향후 파급력에 대해 짚어본다. [편집자]

중국 상하이종합지수는 지난 25일까지 연이틀 8% 안팎으로 하락했다. 근 20년만의 최대 낙폭이었다. 앞서 6~7월 사이에도 중국 증시 급락세가 몇차례 연출됐고 중국 증시가 소위 '배신'을 안긴 것이 한두번이 아니었지만 글로벌 증시 전반이 요동치며 어느 때보다 상황이 심각하다는 우려가 나왔다.

25일 금리인하와 지급준비율 인하라는 초강수로 오랜만에 반등세가 연출됐음에도 여전히 안심할 수 없는 상태다. 중국 증시가 걷잡을 수 없이 무너지고 전 세계가 다시 공포에 빠질 수 있는 상황은 앞으로도 충분히 재현될 수 있다. 시장은 반사적으로 금융위기를 떠올리고 있다. 중국 증시가 급락을 거듭하는 사이 전 세계를 위협하는 차이나쇼크로까지 확산된 연유는 무엇일까.

◇ 홀로 앞서간 증시, 결국 급제동

|

이번 차이나쇼크에서 주목할 점은 중국의 위기가 전 세계의 위기로 부각되는 것처럼 전개됐다는 것이다. 그만큼 중국 증시 파급력이 커졌음을 알 수 있다.

중국 증시 급락 후 이머징 시장 전반이 요동쳤고 신흥국 사정을 남일로 여겼던 미국과 유럽마저 크게 흔들리는 모습을 보였다. 신흥국 통화는 물론 원자재 가격도 일거에 하락했다.

중국 증시 급락 뒤에는 거대한 성장 엔진이 느려지고 있는 중국이 있다. 사실 중국 경제 성장 둔화 우려는 새로울 것이 없고 일찌감치 중국도 성장동력을 수출에서 내수로 바꾸며 상당기간 부침을 각오한 상태다.

그러나 실제로 중국 경제 성장세 둔화가 현실화되면서 시장이 느끼는 체감온도도 급격히 낮아졌다. 중국은 올해 7%대의 성장세를 위협받으며 경제 성장 둔화가 그대로 현실로 나타나고 있다. 원자재 가격 급락 뒤에도 전세계 자원을 무섭게 소화해 준 중국의 후퇴에 대한 두려움이 작용하고 있다.

여기에 중국 증시는 일찌감치 좀 더 먼 미래를 보고 질주했다. 중국 증시가 올해 상승분을 고스란히 반납했지만 지난해 증시가 급격히 오르기 시작한 시점 대비로는 여전히 한참 위다.

중국 경제가 종국엔 막강한 파워를 과시하게 될 것이라는 막연한 기대감도 있겠지만 투기적 요인까지 가세하며 중국 증시가 실제 펀더멘털보다 멀찍이 앞서간 것이 사실이다. 펀더멘털 없이 올랐던 증시가 내리는 것은 당연하다. 최근에 다시 부각된 경제 둔화 우려는 일종의 트리거 역할을 했다.

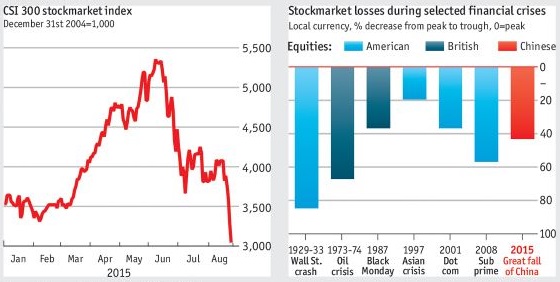

| ▲ 중국 상하이종합지수 추이(왼쪽)와 위기당시 주요 증시 고점 대비 낙폭(출처:이코노미스트) |

◇ 정책 능력을 시험받다

여기에 중국의 자충수가 위기를 더 키웠다. 지난 6~7월만해도 중국 증시 급락은 여느 때와 비슷해 보였다. 미국 금리인상 우려가 지속되고 중국 경제지표도 부진하게 나오며 중국 경제 둔화 우려가 재차 부각됐고 중국 증시도 큰 폭으로 하락한 것이다. 중국 경제 둔화 우려가 나올 때마다 증시는 내렸고 이내 반등했다.

하지만 평소보다 큰 낙폭에 중국 정부도 조바심이 났다. 증시가 과도하게 하락하면 금융당국으로서는 응당 나서는 것이 의무다. 위기 때는 물론 위기가 우려될 때도 중국은 적극적인 유동성 공급에 나섰다.

그러나 중국의 대응은 차고 넘쳤고 필요이상의 많은 비용을 치르고도 그만큼의 효과를 내지 못한 것이 문제였다. 공매도 금지에 나서고, 기업공개(IPO)를 중단시키고, 국유기업들의 자사주 매입에 나서는 등 일사분란하게 움직인 것이 오히려 독이 됐다. 골드만삭스는 중국 정부가 시장을 지지하기 위해 9000억위안(약 165조원)을 쏟아부은 것으로 추정하고 있다.

중국 정부의 과도한 개입에도 중국 증시 급락세가 멈추지 않으면서 중국 정부의 시장 통제능력에 대한 의구심으로 이어졌다. 한쪽에서는 자본시장 개방과 개혁이 이뤄지고 있음을 강조해 온 상황에서 반복적인 시장 개입과 보잘 것 없는 결과는 실망감을 더 키운 측면도 있다.

물론 비용을 치른 만큼 교훈도 얻었다는 평가다. 중국은 여느 때처럼 시장 하락을 막기 위한 유동성을 공급했지만 백약이 무효했다. 결국 시장에 직접적인 유동성 공급 치중하던 것에서 선회해 경기를 부양할 수 있는 근본적인 치유책을 병행하고 나섰다. 25일 기준금리와 지급준비율을 동시에 인하한 것도 이 같은 일환으로 볼 수 있다.

◇ 여전히 잠재된 위기...끝나지 않은 부양

26일 중국 증시는 큰 폭으로 반등했지만 여전히 상황은 불안하다. 증시만 놓고 봤을 때도 중국 경제가 연착륙하고 어느정도 회복세가 확인될 때까지는 비슷한 흐름이 반복되고 추가 부양이 더 필요할 것이란 쪽에 무게가 실린다.

골드만삭스 중는국이 인플레 우려를 감안해 금리보다는 지준율을 낮출 확률이 더 높겠지만, 0.25%포인트를 추가로 인하할 수 있다고 판단했다. 통화부양 외에 지방정부채 발행 등 재정부양 조치도 병행할 것으로 예상하고 있다.

호주뉴질랜드은행도 디플레이션을 막고 국내총생산(GDP) 성장률을 7%대로 맞추기 위해 추가 지준율 인하를 예상했다.

비쉬누 바라탄 미즈호뱅크 이코노미스트는 "통화와 재정이 조화를 이룬 정책이 아니란 점에서 여전히 임시방편에 불과해 시장의 안도감도 쉽게 무너질 수 있다"며 "중국 인민은행이 더 시장 안정을 위해 지속적으로 금리인하에 나서야 한다"고 말했다.