현대차가 한전부지 입찰가로 10조5500억 원을 써냈다. 시장의 예상을 훨씬 뛰어넘는 가격이다. 이 땅의 감정평가액은 3조3346억 원이다. 공시지가는 1조4837억 원에 불과하다. 현대차는 입찰가로 감정가의 3배, 공시지가의 7배를 써낸 셈이다.

시장에서는 입찰 경쟁이 불을 뿜어도 낙찰가가 5조 원을 넘지 않을 것으로 봤다. 땅값이 4조원을 넘으면 전체 개발비용이 10조원을 넘게 돼 수지타산을 맞출 수 없다는 이유에서다. 한 개발업체는 한전부지에 프라임급 오피스를 지어 분양할 경우에도 총 분양수입은 9조6000억 원 수준이라고 밝혔다.

그렇다면 현대차는 왜 시장의 예상치보다 5조 원 이상을 더 썼을까. 현대차는 한전부지에 호텔, 컨벤션센터, 자동차 테마파크, 문화 클러스터 등 글로벌 비즈니스 센터를 세우게 되면 매년 1조3000억 원의 매출이 발생할 것으로 보고 있다.

또 통합 사옥을 통한 임대료 대체 효과 등도 상당한 만큼 땅값으로 10조 원 이상을 써도 큰 손해는 아니라고 판단했을 수 있다. 하지만 시장의 평가는 싸늘하다. 낙찰 소식이 전해진 뒤 현대차그룹 주가가 일제히 떨어진 게 이를 방증한다.

업계에서는 ‘오버 베팅’의 배경으로 ▲오너의 과도한 인수 의지와 ▲삼성그룹과의 자존심 경쟁을 지목한다.

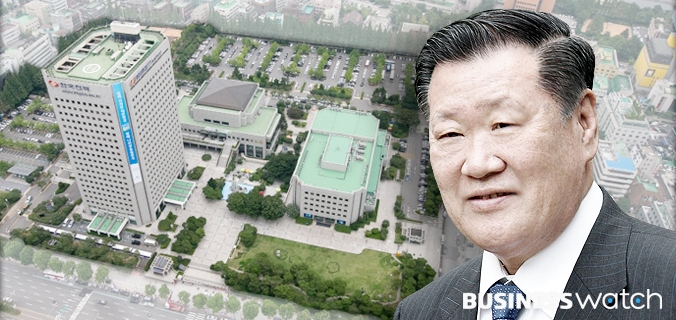

현대차는 지난 7월 한전 이사회가 한전 부지를 공개 매각하겠다고 밝히자마자 기다렸다는 듯이 인수전 참여를 선언했다. 한전 부지를 반드시 인수하겠다는 강력한 의지를 대내외에 천명한 것이다. 이는 그룹 최고위층의 의지에 따른 것으로, 이때부터 현대차는 인수를 위해 앞만 보고 달렸다.

재계 관계자는 “정몽구 회장은 글로벌 기업으로 성장한 회사의 규모에 걸 맞는 사옥을 확보하겠다는 염원을 갖고 있었다”며 “한전 부지 인수는 3세 경영을 앞둔 정 회장의 마지막 승부수로 볼 수 있다”고 말했다.

재계 1, 2위를 다퉈 온 삼성그룹과의 자존심 경쟁도 원인으로 꼽힌다. 2000년대 들어 삼성전자의 독주가 시작되면서 두 그룹 간의 외형 차이는 점점 더 벌어졌다. 삼성그룹은 이미 지난 2008년 태평로 시대를 마감하고 서초동 시대를 열었지만 현대차그룹은 양재동 사옥을 벗어나지 못했다. 성수동 뚝섬에 추진했던 110층 규모의 사옥 건립 추진도 서울시의 반대로 무산됐다. 이에 따라 제2의 도약을 꿈꾸는 현대차로서는 한전 부지 인수가 절대적 과제가 된 셈이다.

인수전 막판에 참여한 삼성은 현대차가 한전 부지를 인수하는 데 가장 큰 걸림돌이 됐다. 막강한 자금력과 정보력을 가진 삼성이 입찰가를 높게 쓸 개연성이 컸기 때문이다. 한 건설사 개발담당 임원은 “현대차가 삼성에 대한 과도한 견제 심리로 터무니없는 입찰가를 적어낸 것 같다”며 “삼성의 포커페이스에 당한 것으로 보인다”고 말했다.