국내 바이오업계의 '돈줄'이 말라가고 있다. 신약 개발 업체들의 성과가 부진한 데다 기업공개(IPO) 시장까지 얼어붙으면서 자금 조달 역할을 하는 벤처캐피털(VC)이 투자에 소극적으로 돌아섰다.

바이오 산업은 신약 연구개발(R&D), 임상시험 등에 대규모 비용이 필요하다. 자금난이 이어지면 산업 자체가 침체될 수 있다. 일각에선 산업의 발전과 투자 활성화를 위해 투자금 회수(엑시트) 창구가 다양해져야 한다는 지적이 나온다.

지갑 닫는 VC

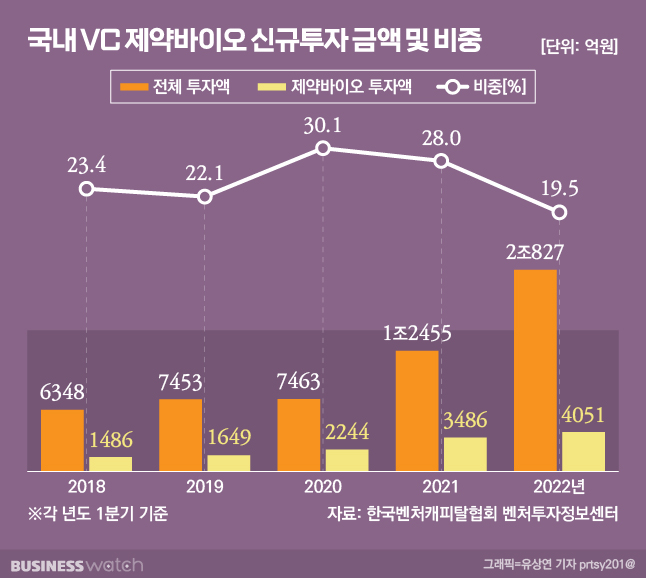

15일 한국벤처캐피탈협회(KVCA)에 따르면 올 1분기 국내 VC 신규투자에서 바이오·의료 업종이 차지하는 비중은 19.5%로, 전년보다 8.5%포인트 줄었다. 1분기 기준 최근 5년간 투자 비중을 살펴보면 △2018년 23.5% △2019년 22.1% △2020년 30.1% △2021년 28% △2022년 19.5%였다. 투자 비중이 20% 아래로 떨어진 것은 이번이 처음이다. 바이오·의료 업종은 지난 2018년부터 3년 연속 가장 큰 비중을 차지해왔다.

최근 VC는 수익률을 낮추고 안전한 투자처를 찾는 분위기다. 브릿지바이오테라퓨틱스와 올릭스는 최근 제3자배정 유상증자를 통해 각각 486억원, 570억원의 자금을 조달했다. 브릿지바이오의 유상증자에는 한화투자증권, 다올투자증권, 신한금융투자, SK증권, IBK캐피탈 등 약 30여곳의 내로라하는 기관투자자가 참여했다. 올릭스는 KB인베스트먼트, IMM인베스트먼트, 컴퍼니케이파트너스 등 9개 기관으로부터 투자받았다.

상장 바이오벤처의 유상증자에 국내 VC가 대거 참여한 것은 이례적이라는 평가다. 일반적으로 VC는 비상장 바이오벤처에 주로 투자한다. 초기 비상장사의 경우 리스크는 크지만 성장에 대한 기대감으로 높은 수익률을 얻을 수 있기 때문이다. 그러나 매크로(거시경제) 불확실성이 이어지면서 VC가 상장 여부가 불확실한 바이오벤처 대신 주가가 떨어진 상장사에 투자하고 있다. 이처럼 상장 바이오벤처 투자로 분위기가 기울면 비상장 바이오벤처의 투자금 유치는 더욱 어려워질 수밖에 없다.

연이은 악재로 바이오 투자 외면

바이오업계의 투자심리가 얼어붙은 이유는 신약 개발 업체들의 R&D 성과가 부진한 데다 횡령 사건 등이 연이어 터지면서다. 올 상반기 GC녹십자와 메지온은 미국 식품의약국(FDA)의 문턱을 넘지 못했다. 녹십자의 경우 FDA가 생산시설에 대한 현장 실사가 필요하다고 판단, 허가가 미뤄졌다. 반면 메지온은 임상3상에서 통계적 유의성을 입증하지 못했다. 사실상 효능 입증에 실패한 셈이다.

안트로젠도 지난 1월 당뇨병성 족부궤양(DFU) 치료제의 임상3상 실패 소식을 발표했다. 메드팩토는 지난달 23일 진행성 데스모이드 종양(공격성 섬유종증) 임상2상을 자진철회한다고 공시했다. 시장 규모가 크고 상용화 가능성이 높은 파이프라인에 집중하기 위해서다. 또 코오롱티슈진 임직원 횡령·배임, 신라젠 상장폐지 장기화 등 잇따른 악재가 바이오 업종에 대한 신뢰를 무너뜨렸다.

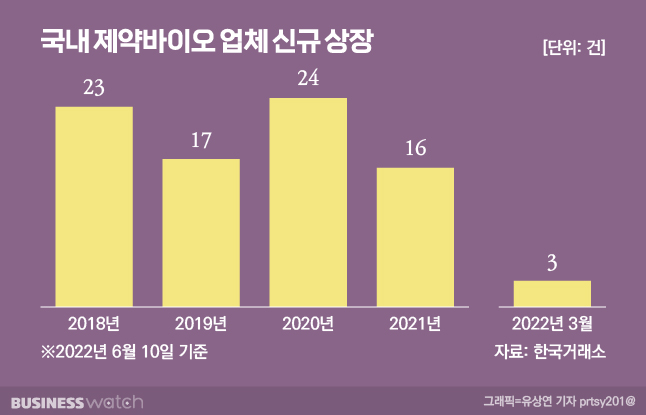

여기에 높아진 IPO 문턱도 VC 투자가 감소한 요인으로 꼽힌다. 최근 바이오 업체가 상장 심사에서 탈락하거나 철회하는 사례가 속출했다. 보로노이, 에이프릴바이오, 디앤디파마텍 등 업계에서 기술력을 인정받은 업체들도 고배를 마셨다. 지난 13일 기준 올해 상장한 바이오 업체는 애드바이오텍, 바이오에프디엔씨, 노을 3곳에 불과하다.

VC가 투자금을 회수하는 방법은 △IPO △인수·합병(M&A) △구주매각 △상환 등이다. 엑시트 전략이 다양한 해외와 달리 국내에선 IPO 의존도가 압도적으로 높다. 바이오 업체들의 상장이 어려워지면서 자금을 회수할 길이 사라진 것이다. 이에 따라 비상장 바이오 업체에 대한 VC 투자가 줄고 있다는 분석이다.M&A 활성화 필요

보통 신약 개발은 후보물질 발굴부터 임상시험, 최종 허가까지 10년 이상이 걸린다. 평균 R&D 비용만 1조원에 달한다. 대규모 자금이 꾸준하게 투입돼야 하는 산업 특성상 현금 흐름이 막히면 산업 근간이 흔들릴 수 있다. 바이오업계에서 돈줄 역할을 하는 VC의 역할이 특히 중요한 이유다.

일각에선 지속가능한 생태계를 구축하기 위해 VC의 엑시트 전략을 고민해야 한다는 의견도 나온다. 엑시트 방법이 IPO로 한정돼 있다 보니 일부 업체는 본업인 신약 개발보다 상장 절차에 힘을 쏟는다. 상장 심사에 유리하도록 무리하게 임상시험을 밀어붙이거나 선계약금을 낮추는 대신 계약 규모를 부풀리는 사례가 대표적이다.

정작 상장 이후엔 제대로 성과를 내지 못하는 업체도 많다. 지난해 기술특례로 상장한 바이오 업체 대부분이 공모가를 크게 밑돌고 있다. 바이젠셀의 현재 주가는 공모가보다 76%나 떨어졌다. 프레스티지바이오로직스는 -64%, 지니너스는 -46%, 라이프시맨틱스는 -49% 등 공모가 대비 현재 주가가 급감한 상태다. 상장 당시 제시한 매출 목표를 달성한 업체도 거의 없다. 부진한 성과는 업계 신뢰도 하락으로 이어지고, 이에 따라 자금 조달도 어려워지는 악순환 구조가 반복되고 있다.

업계에선 M&A가 활성화돼야 한다고 강조한다. 대기업이나 대형 제약사, 상장 바이오벤처가 신생 벤처를 인수하는 방식이다. 식품첨가물 제조 업체 화이자가 세계 1위 제약사로 성장할 수 있었던 배경도 적극적인 M&A 덕분이다. 실제로 화이자는 지난달 편두통 치료제 개발 업체 바이오헤븐 인수 계획을 발표한 바 있다. 지난 한 해 동안 화이자가 M&A에 쓴 액수만 87억6000만 달러(11조800억원)다.

국내에서도 코로나19 팬데믹 동안 현금을 풍부하게 확보한 진단기기 업체와 백신·치료제 위탁개발생산(CDMO) 업체를 중심으로 M&A 움직임이 두드러진다. 에스디바이오센서는 독일 체외진단 유통사 베스트비온, 브라질 진단 업체 에코 디아그노스티카 등 해외 업체 인수에 속도를 내고 있다. SK바이오사이언스 역시 기자간담회에서 M&A를 적극적으로 검토하겠다고 밝혔다. 또 롯데그룹과 현대중공업그룹 등 대기업도 신성장 동력으로 바이오 산업을 낙점하면서 M&A 사례는 꾸준히 증가할 것으로 보인다.

업계 관계자는 "미국의 VC 엑시트 방법을 보면 지난 15년 동안 기업공개와 M&A 비중이 비슷한 수준인데 국내에선 여러 가지 이유로 M&A가 크게 활성화되지 못한 편"이라며 "바이오업계에 대한 투자가 늘고 이것이 신약 개발이나 기술이전으로 이어지는 선순환 구조가 만들어지기 위해 엑시트 창구가 다양해져야 한다"고 말했다.