글로벌 배터리 시장이 요동치고 있다. 미국과 중국 간 고율 관세 충돌이 본격화되면서 전기차와 배터리 산업 전반에 파장이 확산 중이다. 미국 보호주의와 이에 맞선 중국의 반격 그리고 그 사이서 몸을 낮춘 유럽까지, 배터리 판도가 급격히 바뀔 것이란 중론이 형성되고 있다. 글로벌 공급망 재편이 현실화하고 있는 가운데 K-배터리가 맞이할 기회와 위기 상황을 짚어본다. [편집자]

복잡한 지형 속 K배터리는 생존과 전환의 갈림길에 섰다. 전기차 캐즘으로 배터리 시장 둔화가 이어지는 데다 관세·보조금·환경규제까지 모든 변수가 불확실한 상황이다. 다만 '솟아날 구멍'은 있다. 미중 대립이 격화되면서 중국 배터리 업계가 장악한 북미 에너지저장장치(ESS) 시장에 균열이 발생, 한국 기업들에게 기회가 될 것이란 분석이다.

기회·위기 교차…"돌파구는 ESS"

오익환 SNE리서치 부사장은 지난 10일 열린 '차세대 배터리 콘퍼런스(NGBS 2025)'에서 "대중국 관세로 미국 ESS 시장을 대부분 차지하고 있는 중국산 배터리 공급이 막히면, 이는 한국 업체들엔 기회가 될 것"이라고 진단했다.

전기차용 배터리 성장 폭이 크게 둔화하는 가운데 캐즘 돌파구로 ESS를 지목한 것이다. 중국을 겨냥한 미국발 관세가 상당히 높은 수준으로 책정됨에 따라 한국 배터리 업계에 호재로 작용할 것이란 얘기다.

SNE리서치에 따르면, 지난해 북미 ESS 배터리 수요는 78GWh(기가와트시)로 이 가운데 약 87%(68GWh)가 중국산 배터리였다. 북미 ESS 배터리 시장은 올해 97GWh에서 오는 2030년에는 179GWh로 2배 가까이 늘어날 것으로 예상된다.

이는 캐즘과 맞닥뜨린 전기차와 상반된다. 전기차용 배터리 성장률(전년 대비)은 △2022년 68.2% △2023년 38.8% △2024년 26.8%로 지속 하락세다. 올해엔 14.3%로 크게 꺾일 것이란 전망이다.

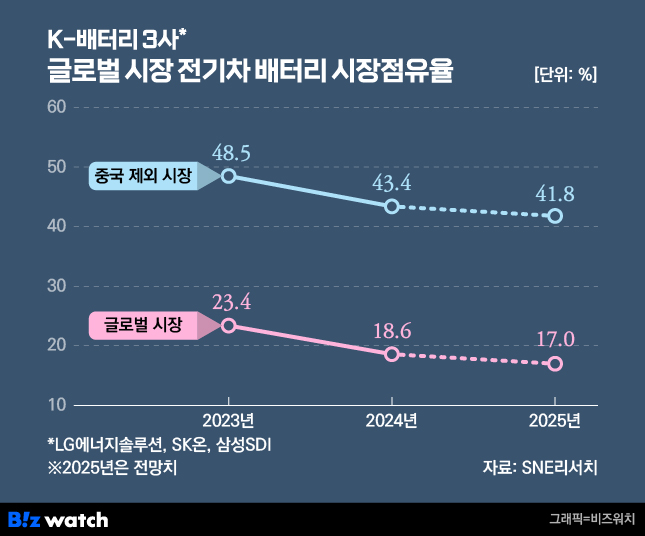

더 큰 문제는 배터리 3사 주요 거래처인 북미·유럽 기업의 전기차 판매량은 줄어드는 반면 중국산 전기차 판매량은 증가할 것이란 데 있다. 이 경우 국내 3사의 전기차 배터리 시장 점유율은 크게 줄어들 수밖에 없다.

실제 지난해에 이어 올해 1~2월에도 중국산 전기차 판매량은 급증했다. 전년 동기 대비 증가율을 살펴보면 △BYD 80.6% △지리 79.4% △창안 43.1% △체리 248.0% △샤오펑 328.6% 등이다. 같은 기간 역성장한 △테슬라 –14.0% △스텔란티스 –20.9% 등을 비롯, 소폭 성장한 △현대차 15.9% △BMW 9.7% △벤츠 1.7% 등과도 대조적이다.

중국의 독주는 연말까지 이어질 것이란 관측이다. 이에 올해 국내 배터리 3사의 글로벌 전기차 배터리 시장점유율은 17%까지 떨어질 것으로 예상된다. 중국 시장을 제외하더라도 41.8%로 하락세가 전망된다.

오 부사장이 미래 전략으로 ESS를 강조한 이유도 이러한 맥락에서다. 그는 "북미 ESS 수요가 지속 확대되고 있는데 (중국 기업이 빠지면) ESS 배터리를 공급할 수 있는 곳은 한국뿐"이라며 "전 세계 ESS 시장서 고착화된 '각형 LFP'를 타겟팅해야 한다"고 설명했다.

미국 내 생산시설 확충이 필요하다는 제언도 나왔다. 북미 생산 시 관세를 회피할 수 있고 인플레이션 감축법(IRA)상 첨단 제조 생산 세액공제(AMPC)도 받을 수 있기 때문이다.

오 부사장은 "미국 관세 정책으로 중국산 배터리 가격은 계속 오를 것”이라며 “반면 한국 기업은 미국서 배터리를 생산, AMPC로 대응할 수 있으니 미국에 라인을 개조하거나 공장을 지어야하고 (한국의) 양극재 기업들도 배터리 업계의 생산 계획에 맞춰 대응해야 할 것"이라고 말했다.

한편 트럼프 대통령은 지난 9일(현지시각) 각국에 상호관세를 부과하기 시작한 지 약 13시간만에 중국에 대해서만 상호관세율을 더 높이고, 나머지 70여개 상호관세 대상국에 대해선 90일간 유예키로 했다. 미국의 대중국 관세율은 145%(트럼프 2기 행정부 출범 이후 누적치)가 적용됐다.

앞서 지난 3월엔 사실상 중국산 배터리를 겨냥한 '해외 적대국 배터리 의존도 감소법'이 미 하원을 통과하기도 했다. 해당 법안은 오는 2028년 10월부터 적용된다. 미 국토안보부의 자금을 사용하는 경우 CATL·BYD·고션 등 중국 6개사의 배터리를 사용할 수 없다는 게 골자다.