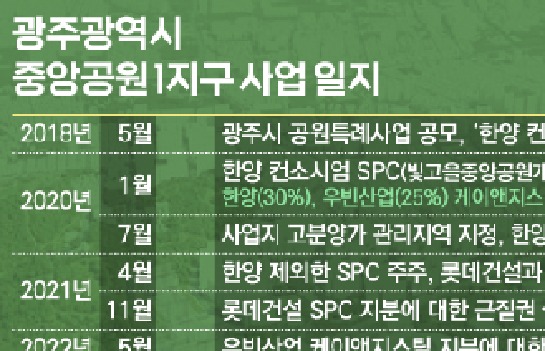

공원 부지 아파트가 우후죽순 생기고 있다. 본래 공원을 조성해야 할 땅이지만 지방자치단체 재정 문제로 부지 일부에 아파트를 지어 팔 수 있도록 민간에 내주고, 나머지는 공원으로 만들게 하는 방식이다. 서로 윈윈하는 사업 구조지만 건설사에 과도한 특혜가 돌아간다는 지적도 나오고 있다. 도시 내 녹지가 그만큼 줄어드는 것도 생각해 볼 부분이다. 최근 늘기 시작한 '민간공원 조성 특례사업'을 짚어본다. [편집자]

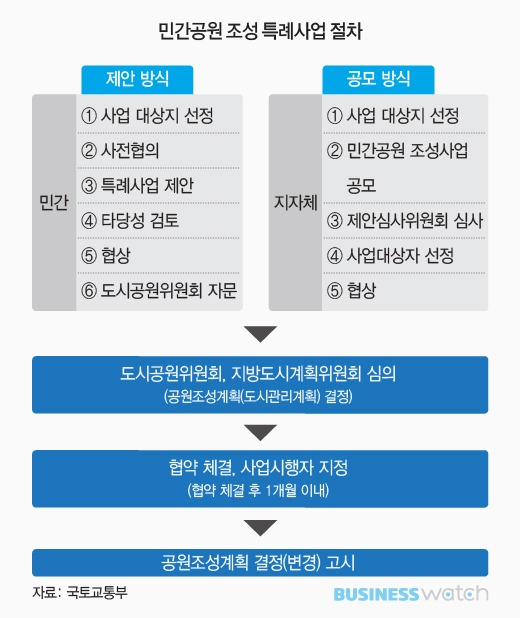

도시 내 공원으로 계획한 땅 일부를 아파트 등 수익을 낼 수 있는 건물을 짓도록 한 '민간공원 조성 특례사업'은 정부 입장에서 '고육지책'이다. 본래 지방자치단체 예산을 투입해 공원으로 만들어야 할 부지인데 예산이 없어 민간에 개발부지를 떼내어 주고 공원 조성을 대행하도록 하는 방식이기 때문이다.

그러다 보니 태생적으로 아쉬운 부분이 생길 수밖에 없다. 우선 도시의 '허파' 역할을 해야할 공원들이 계획된 만큼의 제 구실을 하지 못하게 된다. 2020년 7월로 정해진 시한에 쫒겨 진행된다는 점에서 기반시설을 충분히 갖추기 어렵고 공공기여도에 대한 협상에서도 민간에 주도권이 넘어가기 쉽다. 주택시장 측면에서는 택지를 늘려 주택 공급과잉을 부채질할 우려도 있는 것으로 지적된다.

| ▲ 의정부 추동근린공원 비공원 부지(아파트 건립 예정용지) 현장 |

◇ 공원 녹지 30% 줄어들면…

현재 정해진 민간공원 특례사업은 전체 면적의 최소 70%를 공원으로 조성해 자치단체에 기부채납하고, 30%는 아파트 등으로 개발하는 형식으로 진행되고 있다. 다시 말해 개발되지 않은 공원부지의 30%가 아파트 촌이 될 수 있다는 것이다. 비공원부지(수익사업부지) 비율은 2009년 특례제 도입당시 20%로 정해졌지만, 실제 사업이 부진하자 2014년 이 비율이 30%로 늘어났다.

이와 별도로 공원부지 면적 40%에 카페나 음식점 같은 수익시설을 설치할 수 있도록 하는 방안도 추진됐다. 이 같은 내용을 담은 '도시공원 및 녹지 등에 관한 법률' 개정안은 작년 11월 김태원 의원 등 대표발의로 입안됐다가 19대 국회 회기 만료로 잠정 폐기된 상태다.

이 역시 역시 공원 조성에 민간 자본을 끌어들이기 위한 방안이다. 국토교통부는 이 법안 통과를 염두에 두고 지난 2월 '민영공원 제도 신설에 따른 수익적 시설 기준 마련' 연구용역을 발주하기도 했다.

이처럼 계획된 공원 부지에 다른 용도의 시설이 들어설 수 있도록 하면 도시 내 계획된 공원은 30% 가까이 줄어들게 된다. 국토부 관계자는 "민간공원 사업이 진행되는 지역 사회 일각에서 녹지가 줄어드는 것에 대해 우려하는 시각도 있다"며 "하지만 공원 조성 예산이 확보되지 않은 상황에서 도시계획 일몰을 맞아 난개발 상황에 노출되는 것보다는 나머지라도 공원화 하는 게 나은 선택일 수 있다"고 말했다.

◇ 지자체 주먹구구 사업허가..특혜 시비로

| ▲ 그래픽/유상연 기자 prtsy201@ |

공원부지에 아파트를 짓게 해주는 것이 민간사업자에 특혜가 될 수 있다는 점도 논란거리다. 아파트나 상업시설 등 비공원용지의 용도지역나 사업성이 법정 제한을 받지 않고, 지자체의 '주먹구구'식 재량권에 따라 달라지기 때문에 시비 소지가 많다는 점이 문제다.

특히 민간공원 특례사업은 비공원부지에 대해 용적률, 건폐율 등 사업성에 관건이 되는 규제사항들에 대한 규정도 마련돼 있지 않다. 절차 상 각 지자체의 '도시공원위원회'와 '도시계획위원회'만 거치면 사업승인을 받을 수 있도록 돼 있다. 주거지역 등 세부 용도지역 지정을 비롯해 민간에 과도한 이익이 주어지는지, 공공기여도가 적정 수준인지 등에 대한 판단이 지자체에 맡겨진다는 의미다.

하지만 2020년 7월로 도시계획 일몰 시한이 정해져 있기 때문에 지자체는 쫒길 수밖에 없는 입장이다. 민간 예상 사업 수익금을 산정하고 기부채납(공공기여) 비율 등을 협상해 공공시설을 최대 한도로 확보해야 하지만 일정이 빠듯한 것이 현실이다. 이 때문에 공원화 사업 추진을 위해 민간에 특혜를 주는 부정·비리 등이 개입할 소지도 적지 않다.

시범사업 격이 된 의정부의 경우 직동공원과 추동공원에 각각 8만4000㎡, 15만5000㎡의 제3종일반주거지역(용적률 최대 300%)을 민간에 내주면서 각각 800억원, 1100억원을 공원 조성에 비용으로 투입토록 하고 사업을 진행중이다. 그러나 공원조성 비용 적정성 등을 두고 최근까지도 시 의회 등에서의 의혹 제기 등 잡음이 끊이지 않았다.

한 지자체 관계자는 "공모형은 그나마 민간 업체들 사이 경쟁이 이뤄지게 되지만 제안형의 경우 수의계약 형태가 되다보니 특혜 시비가 나기 일쑤"라며 "특례제가 도입된 지 7년이 넘었지만 전국적으로 사업 실적이 거의 없던 건 이런 점이 지자체에 부담이 됐던 탓도 있다"고 말했다.

◇ '분당신도시 6배 택지 늘어나면…'

| ▲ 그래픽/김용민 기자 kym5380@ |

특례사업으로 아파트를 지을 수 있는 땅이 늘어난다는 점은 공급과잉 우려가 점점 짙어지고 있는 주택시장에도 부담이다. 정부는 주택 인허가와 이어진 분양 물량이 작년 사상 최고 수준을 기록하면서 "이대로 가면 소화하기 어렵다"며 이달 초 '택지공급-인허가-착공·분양' 등의 전 단계에서 공급을 콘트롤하겠다는 방침을 세운 상황이다.

그러나 민간공원 특례사업을 통해 택지가 공급되면 '택지 공급' 단계에 구멍이 생기는 셈이다. 정부가 공공택지 공급을 줄이고 택지 매입시 미리 사업성을 검토하는 등의 제한을 두더라도 민간공원 사업이 택지를 제공하는 우회 구멍이 돼서다. 남아있는 미조성 공원 부지(2015년말 기준)의 20%만 잡더라도 공급되는 택지는 121.6㎢다. 이는 분당신도시 면적(19.6㎢) 면적의 6.2배에 달하는 규모다.

이에 대해 국토부 관계자는 "미조성 공원부지 가운데서도 개발제한구역(그린벨트) 안에 있거나, 도시자연공원구역으로 지정된 곳, 공원면적이 5만㎡ 미만인 곳 등은 특례사업을 할 수 없다"며 "그만한 택지가 전부 공급된다고 보기는 무리가 있다"고 말했다. 그는 "다만 일몰 시한에 주택사업이 집중될 수 있다는 점은 예의주시할 필요가 있다"고 덧붙였다.

경기도 한 지자체 관계자는 "시한을 4년여 앞두고 녹지가 훼손되는 비공원 가용지사업 내역이 적정한지, 공원 특성을 반영한 조성이 가능한지, 지역 주택시장 여건은 어떤지 등을 꼼꼼히 따지기는 불가능하다"며 "여러 부작용을 줄이기 위해 일몰 시한을 연기하거나 중앙정부가 일부 예산을 지원하는 등의 조치가 필요하다"고 말했다. [시리즈 끝]