2000년대 전성기를 누린 후 깊은 늪에 빠졌던 아웃백스테이크하우스와 애슐리가 제 2의 전성기를 누리고 있다. 타깃층을 세분화하고 프리미엄 이미지를 강화한 것이 주요인으로 분석된다. 아웃백과 애슐리가 반등하면서 이들과 함께 외식 시장 트렌드를 이끌었던 빕스의 행보에도 관심이 모인다. 최근 몇 년간 내실 다지기를 진행하면서 반등을 위한 밑작업을 마쳤다는 평가다.

죽다 살아났네

아웃백과 애슐리는 외식 시장의 모범적인 반등 사례다. 한 때 큰 위기를 겪었지만 브랜드 재정비를 통해 경쟁력을 되찾았다. 버티다 보니 경쟁사들이 사라진 것 뿐이라는 차가운 평가도 있지만, 버틸 수 있었다는 것도 능력이다.

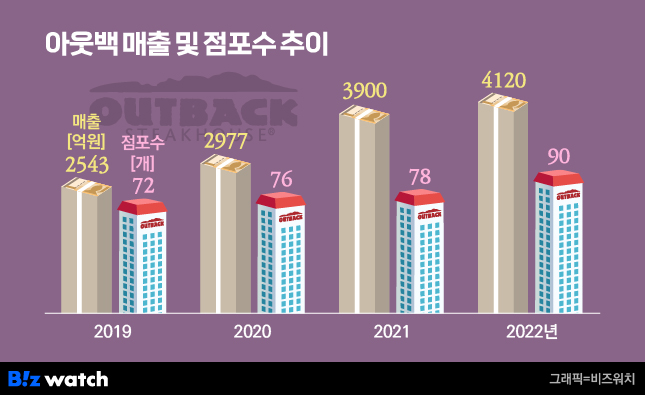

아웃백은 두 번의 변화가 있었다. 첫 번째는 프리미엄화였다. 스테이크 하우스라는 이름에도 스테이크의 질이 떨어진 것이 부진의 원인이라는 분석 때문이었다. 2017년 내놓은 토마호크 스테이크는 할인·적립 이벤트를 이용해 4~5만원대에 2인이 즐길 수 있었던 기존 메뉴들과 달리 2인 기준 10만원을 훌쩍 넘는 고가 메뉴였지만 맛과 비주얼 모두 좋은 평가를 받으며 리딩 메뉴가 됐다.

두 번째 변화는 bhc의 인수였다. 인수 직후 품질 저하 등의 잡음이 있기는 했지만 다양한 외식 기업을 운영 중인 bhc가 키를 잡으면서 방향성을 잡았다. 지난해부터는 기존 점포를 폐점하고 그 지역의 쇼핑몰·백화점 등에 재출점하는 리로케이션 전략을 통해 접근성을 높이고 있다.

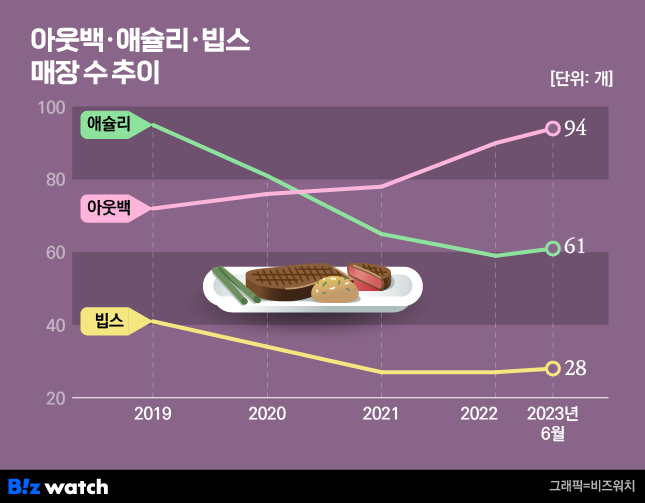

이랜드그룹의 애슐리 역시 재정비를 통해 반등에 성공한 사례다. 한 때 140개가 넘었던 애슐리 매장은 절반 이하로 줄어들었다. 애슐리와 경쟁했던 뷔페 브랜드들은 대부분 문을 닫았다. 가격대에 따라 퀸즈, W, 클래식으로 매장 등급을 나눈 것도 소비자들의 혼란을 불러왔다.

하지만 지난해부터 반등이 시작됐다. 3개 등급으로 나눴던 브랜드를 퀸즈로 통합하며 매장 퀄리티를 상향평준화했다. 치솟는 외식 물가 속에서 평일 점심 1만9900원, 주말 디너 2만5900원(성인 기준)의 합리적인 가격대가 빛났다.

올해 들어선 광교, 안양, 인천, 수원 등 수도권 근교를 중심으로 다시 신규 매장 확대에 나서고 있다. 올해에만 20개 이상의 신규 매장을 확보, 전체 매장 규모를 80개대로 늘린다는 계획이다.

빕스가 가야 할 길

같은 '뷔페' 콘셉트지만 빕스는 애슐리의 길을 걷기 어렵다. 우선 가격대가 다르다. 빕스는 평일 런치 3만5900원, 주말 디너 4만5900원(성인 기준)으로 애슐리보다 70% 이상 비싸다. 이랜드와 달리 유통채널이 없어 +1 출점 전략도 구사하기 어렵다.

그런 의미에서 최근의 '프리미엄' 강화 방향성은 긍정적이다. 6월 기준 빕스의 전국 매장 수는 28개다. 수익성 낮은 매장을 모두 정리하고 남은 매장을 전부 프리미엄 콘셉트를 입힌 '빕스 프리미어'로 재단장했다. '소수 정예'로 승부하겠다는 전략이다.

브랜드를 대표하는 '시그니처 메뉴'의 부재는 빕스가 해결해야 할 숙제다. 빕스의 캐치프레이즈인 'My No.1 Steakhouse'에 맞지 않게, 빕스는 늘 '스테이크가 약한 브랜드'로 꼽혔다. 전성기를 누렸던 2000년대에도 빕스는 스테이크가 아닌 '연어 맛집'이었다. 스테이크 강화로 반등에 성공한 아웃백의 방향성을 본받아야 한다는 지적이 나오는 이유다.

한 업계 관계자는 "최근 외식업계의 트렌드는 우리 브랜드를 대표할 수 있는 '시그니처 메뉴'"라며 "그 매장에 방문해 '이 메뉴 먹고 왔다'고 SNS에 알릴 수 있는 시그니처 메뉴를 개발하는 게 중요하다"고 말했다.