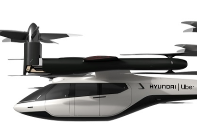

[라스베이거스=이승연 기자] 현대자동차는 지난 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 '국제가전박람회(CES) 2020'에서 '하늘을 나는 차'를 처음으로 공개했다. 이른바 'UAM(도심항공 모빌리티)'이다. 다른 글로벌 완성차 업체들은 전기차와 수소차를 모빌리티의 미래로 제시했지만 현대차는 한발 더 나아가 전기와 수소 동력 모두에 기반한 UAM을 선보여 모빌리티의 새 패러다임을 열었다는 평가를 이끌어 내는 데 성공했다.

하지만 아직 '하늘 나는 차'의 상용화나 대중화 가능성을 확신하는 목소리는 많지 않다. 법적·사회적 제도가 마련되지 않았고, 이동 수단으로서 가장 중요한 안전성도 장담할 수 없어서다. 공상과학(SF) 소설 속 이야기일 뿐이지 현실적인 이동 수단으로 삼는 것은 먼 미래라는 지적이 나오는 이유다.

하지만 신재원 현대차그룹 부사장 겸 현대차 UAM사업부장의 생각은 조금 다르다. 제도와 인프라 등 대외적인 걸림돌을 제외한, 현대차의 기술력만 놓고 보면 충분히 이를 앞당겨 올 수 있다는 게 그의 주장이다. 현대차가 갖춘 대량 생산 능력과 전동화·자율주행 기술이 그가 내세우는 근거다. 그는 미 항공우주국(NASA) 출신인 항공 전문가로 작년 9월 현대차에 영입된 인물이다.

신 부사장은 'CES 2020' 개막을 하루 앞둔 지난 6일(현지시간) 라스베이거스 만달레이베이 호텔에서 "UAM은 설계와 디자인이 훌륭해도 양산 체제가 받쳐주지 못하면 아무런 소용이 없다"며 "현대차는 고품질 제품의 대량 생산 능력을 갖췄기 때문에 모든 사람들이 누릴 수 있는 UAM을 구현할수 있다"고 말했다.

그는 항공기 제작사가 익숙하지 않은 대량생산 역량이 완성차 제조사에 있다는 점을 강조했다. 신 부사장은 "세계 2위 항공기 제조업체인 미국 보잉만 해도 자사 주력 항공기 '737' 기종을 한 달에 60대 정도 밖에 만들지 못한다"며 "UAM이 상용화가 되려면 항공기 만들듯 생산할 수는 없고, 기존 완성차 제조와 같은 방식으로 가야한다"고 강조했다.

그가 이처럼 대량 생산 체계를 강조하는 것은 시장이 커질 수밖에 없다고 보기 때문이다. UAM이 실제 상용화하면 대도시의 경우 하루에도 수백번 운항해야 하는 규모로 많이 필요해질 거란 얘기다. 글로벌 대형 투자은행(IB) 모건스탠리는 2040년 세계적으로 약 1조5000억달러(약 1750조원) 수준의 UAM 시장이 형성될 것으로 예상하고 있다.

신 부사장은 "전통적 항공업체들은 하이테크놀러지(첨단기술)를 갖췄지만 생산량이 적은 반면 자동차는 하이테크놀러지이면서도 생산량이 많다"며 "UAM은 두 산업의 중간 정도로, 고도화된 기술을 요구하면서 생산량도 많은 산업이 될 것"이라고 내다봤다.

신 부사장은 현대차가 자율 주행과 전동화 기술을 보유하고 있다는 점도 UAM 사업의 성공 가능성을 높이는 요소로 꼽는다. 그는 "UAM 시대가 현실이 되려면 이착륙 가능한 '스카이 포트'도 필요하고, 전동화 하려면 충전 시스템도 깔려야 한다"며 "자율주행도 필수적이라 완성차 업체들에게 충분히 승산이 있는 시장"이라고 말했다.

다만 업계가 우려하는 UAM의 안정성에 대해선 더욱 신중을 기해야 한다는 생각이다. 그는 "UAM의 제작은 안전을 최우선에 두고 편법없이 완벽하게 해야 한다"며 "현재 콘셉트 PAV는 8개 '로터(회전자)'를 사용하기 때문에 일부가 고장 나도 운행이 가능하고 기체에 낙하산을 적용하는 것도 검토하고 있다"고 설명했다.

신 부사장은 현대차의 UAM 본격 상용화 시점을 2030년께로 내다봤다. 그는 "우버가 2023년 시범적으로 운영을 하겠다고 했지만 이는 완전 자율화된 수단은 아니고 2명의 조종사가 있어야 하는 수준"이라며 "2029~2030년 정도가 되면 관련 법규도 마련되고, 기체 성능도 확보될 것"이라고 말했다.