'소울'이라는 말은 아무 곳이나 붙지 않는다. 특히 음식에 소울이 붙는 경우는 드물다. 그 가운데 치킨은 몇 안 되는 소울이 붙는 음식 중 하나다. 그래서 치킨 가격이 오를 때마다 사람들은 아파한다. '배신'이라는 비난도 따라붙는다. 치킨과 헤어질 결심을 하는 사람들이 유독 아파하는 이유다.

며칠 전 홈플러스를 찾았다. 6990원 치킨인 당당치킨 판매 상황을 취재하기 위해서였다. 폭우가 내리는 날씨에도 사람들은 장사진을 이뤘다. 남녀노소를 가릴 것 없이 긴 줄을 섰다. 휴학 중인 20대 대학생부터 장을 보러 나온 60대 주부까지 다양했다. 30명 가까운 사람들이 당당치킨을 구입하기 위해 30분 이상을 꼬박 기다렸다. "오늘은 당당치킨을 사서 꼭 돌아가겠다"고 가족에게 약속을 한 가장도 있었다.

당당치킨의 출시가 반갑다는 4인 가족의 가장 오 모 씨는 "치킨을 좋아하지만 이젠 너무 비싸서 중요한 날에만 시키지 엄두를 못 냅니다. 6990원이라면 두 번, 세 번이라도 사 먹을 수 있습니다. 한 시간이라도 서서 사 가겠다고 가족들에게 문자를 보냈습니다"라고 말했다. 오 씨뿐 아니라 이날 매장을 찾은 대부분 사람들이 프랜차이즈 치킨에 대한 실망감을 가감 없이 토로했다.

당당치킨은 치킨 프랜차이즈에게는 불편한 존재다. 당당치킨의 등장으로 그동안 원가 상승을 이유로 치킨값을 올려온 그들의 주장은 설득력을 잃었다. 현재 주요 프랜차이즈의 치킨 가격은 대체로 2만원 안팎이다. 여기에 배달비까지 더해지면 3만원에 육박하는 경우가 많다. 온라인 상에서는 프랜차이즈 치킨과 대형마트 치킨을 비교하며 연일 논란이 벌어지고 있다. 당당치킨은 하나의 '계기'였을 뿐이다.

물론 당당치킨 열풍에 가맹점주의 호소가 나오기도 했다. 이들은 밀가루와 식용유 등 원부재료 가격이 연일 치솟고 있다고 했다. 닭을 포장하는 박스부터 치킨무와 물티슈, 음료까지 본사 원부재료 공급가도 올랐다고 했다. 아르바이트생 인건비도 올랐다. 여기에 배달애플리케이션(앱) 수수료와 배달비 부담도 더해졌다. 가맹점주는 남는 것이 없다고 호소하고 있다.

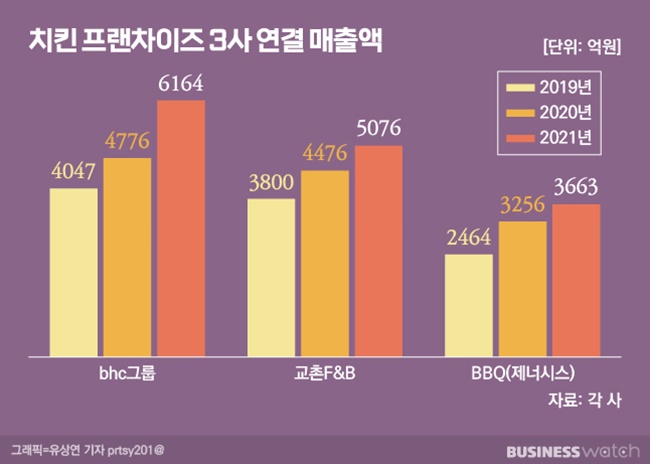

다만 가맹점주가 폭리를 취하고 있다고 생각하는 사람은 이제 없다. 소비자들의 인식이 과거와 달라졌다. 여론의 화살은 가맹점주가 아닌 프랜차이즈 본사로 향하고 있다. 특히 업계가 감추고 있는 본사 이익률에 대한 공개 요구가 거세다. 실제로 지난 코로나19 시국에서도 치킨프랜차이즈 3사(교촌F&B, BHC, BBQ) 등의 실적은 크게 올랐다. 이들의 영업이익률은 국내 업계 최고 수준이다. 소비자들이 프랜차이즈 본사의 주장에 고개를 갸우뚱하는 이유다.

현재 치킨 프랜차이즈는 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 내수가 줄어들면서 끝없는 수익 경쟁을 벌이고 있다. 치킨업계는 '레드오션'이다. 특히 BHC 등 치킨 업계 대부분은 사모펀드가 대주주로 있다. 사모펀드에게 가장 중요한 것은 수익성이다. 빠르게 영업이익률을 높여 자금 회수(엑시트)하는 것이 목표다. 치킨업계가 상생을 외치면서도 가맹점 원부재료 공급가액을 낮추지 않는 이유이기도 하다.

과거 롯데마트가 선보였던 '통큰치킨'때와 분위기가 완전히 달라진 것도 이 때문이다. 과거 통큰치킨은 대기업의 소상공인 영역 침범 논란에 일주일 만에 판매를 중단했다. 소비자들은 과거보다 똑똑해졌다. 더 이상 가맹점과 대형마트의 대결 구도가 아니라는 점을 안다. 본질은 프랜차이즈와 대형마트간의 대결이다. 소비자는 더 이상 치킨 프랜차이즈 업계의 편이 아니다.

이것이 소비자들이 치킨과 '헤어질 결심'을 한 이유다. 당당치킨 열풍은 단순히 싼 가격의 치킨에 환호하는 해프닝이 아니다. 본질은 프랜차이즈 치킨에 대한 '저항'이다. 소비자들은 깜깜이로 유지됐던 치킨 프랜차이즈들의 영업이익률과 유통 구조에 대한 진실을 알고 싶어 한다. '비싸면 안 먹으면 된다'는 식의 이야기가 공감을 얻지 못하는 까닭이다. 왜 소비자들이 배신이라고 이야기하는지 치킨 프랜차이즈 업계는 되짚어 볼 필요가 있다.

치킨 프랜차이즈 업계는 당당치킨 열풍을 한낱 해프닝으로 치부해서는 안 된다. 물론 시대가 변했고 가격이 비싸도 맛만 있다면 구매를 주저하지 않는 사람도 많다. 그럼에도 프랜차이즈 치킨에 대한 소비자들의 원성은 점점 커지고 있다. 치킨은 소비자들에게 오랜기간 소울 푸드였다. 돈이 없어도 허기짐을 채워주던 과거의 치킨은 더 이상 없는 걸까. 어쩌면 우리는 치킨과 이별하는 중일지도 모른다.